Jean Chouzenoux

L’expérience ultime d’un dîner dans un restaurant trois étoiles

En cette période des Fêtes et de repas gargantuesques, m’est revenu ce souvenir de l’un de mes plus fabuleux repas dans un lieu mythique. C’était il y a quelques années à Reims dans l’exceptionnel et emblématique Château Les Crayères. Cette table renommée a obtenu en 1983 la plus haute distinction du monde gastronomique, à savoir les Trois Etoiles du Guide Michelin alors qu’officiait en cuisine le chef talentueux, Gérard Boyer. Ce dernier demeurera aux commandes de ce fleuron de la gastronomie française pendant plus de 20 ans et c’est justement sous sa gouverne que j’ai eu l’occasion de m’attabler dans l’auguste demeure. Nous étions 5 personnes.

Château Les Crayères, à Reims

Lors de notre arrivée devant la noble institution, nous fûmes accueillis par une haie d’honneur formée par les serveurs en smoking. Nous gravîmes les marches où nous attendait notre hôte, l’emblématique Gérard Boyer. Après les salutations d’usage, celui-ci nous accompagnât à notre table qui était la plus en vue du restaurant.

Une table ronde, nichée au creux d’une alcôve avec une vue imprenable sur le jardin inondé de lumière et tapissé d’ibiscus. Bien que nous ayons en main les menus, il nous proposât de s’occuper personnellement de nous pour des agapes que nous n’oublierions pas de sitôt. Je me souviens parfaitement des plats qui défilèrent devant nous lors de ce somptueux repas où uniquement des vins de Champagne furent servis.

La table ronde avec vue sur le jardin

La table ronde avec vue sur le jardin

Menu

Les amuse-bouches

Le plateau d’huîtres en lait, Gillardeau

L’assiette de foie gras mi-cuit, fait maison

Mumm Cordon-Rouge, brut millésimé

Entre-mets

Les aiguillettes de pigeons et ses légumes de saison

Mumm Cordon-Rosé

Entre-mets

Le plateau de fromages fermiers

Bouzy, vin rouge Grand Cru de Champagne

La farandole de desserts

Champagne Mumm extra-dry

Les mignardises et le café

Au salon

Cigare Monte-Cristo

Marc de Champagne

Une expérience unique

Dans un cadre enchanteur et raffiné, nous eûmes droit à un service impeccable et discret. Chaque plat fut servi sous cloche argentée dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Les mets délicieux rivalisèrent d’audace, de créativité et maintinrent nos papilles constamment en éveil. Chaque assiette fut assemblée comme une œuvre d’art, composée d’aliments aux saveurs exceptionnelles et parfaitement équilibrées. Nous fûmes époustouflés par le décorum, particulièrement lors du service des fromages et des desserts. Sur de rutilants guéridons les serveurs nous présentèrent la panoplie de fromages où chaque convive fit sa sélection. Bis repetita pour les desserts et après que quatre d’entre-nous eurent terminé leur sélection, mon ami, le dernier à être servi, demandât au serveur de lui faire un assortiment de son choix. Celui-ci s’exécutât en lui coupant un morceau de chacun des 10 desserts proposés. Je vis une larme coulée sur la joue de mon ami…le champagne avait fait naître une douce inhibition où l’émotion régnait en maître !

Don-Jean Léandri, la sommellerie en étendard

J’ai connu Don-Jean Léandri en 1995, à l’époque où je présidais l’Amicale des sommeliers du Québec. Don-Jean animait alors des ateliers sur le vin au bénéfice des membres de la section montréalaise de notre association. À ce titre, et pour d’autres raisons que vous allez maintenant découvrir, j’ai soumis sa candidature au rang d’Ambassadeur du vin au Québec, distinction qui lui fut naturellement décernée quelques mois plus tard, par le Vice-Président de la Société des alcools du Québec, M. Claude J. Marier.

Niçois et corse de cœur, il choisit le Québec

Don-Jean Léandri est né à Nice et se revendique corse de cœur par ses origines paternelles. A l’adolescence, il tourne en rond et ses fréquentations sont parfois douteuses. Le destin fait en sorte de changer sa trajectoire alors qu’il accompagne un copain venu passer une entrevue pour un poste de commis-débarrasseur dans un Palace niçois. Figurez-vous qu’au dernier moment le copain se désiste et c’est Don-Jean qui obtient le poste !

Le faste et les dorures l’impressionnent et il se dit qu’il est peut-être fait pour travailler dans cet univers luxueux, un monde où les sens sont fortement sollicités.

Par conséquent, il poursuit son apprentissage dans différents restaurants de Corse et de la Côte-d’Azur avant que le goût d’aller voir ailleurs le submerge. Il met les voiles, part à la conquête de l’Afrique et traverse une bonne partie du continent. Puis retour en Europe, direction l’Ecosse. Le voilà majordome auprès d’un couple richissime, il en profite pour parfaire son anglais. C’est ensuite l’Angleterre avant de traverser l’Atlantique et jeter l’ancre aux Bermudes. Après 3 ans en tant qu’insulaire vivant en anglais, il souhaite aller aux États-Unis et comme il se lasse d’attendre son sésame, la fameuse carte verte, il opte pour le Canada. D’abord Toronto puis voulant renouer avec la langue de Molières, c’est par un froid glacial qu’il débarque au Québec en janvier 1974. « Je marchais dehors dans les rues de Montréal et n’avais qu’un long manteau d’été, comme dans les films de Sergio Leone. Je remontais le col sur mon nez pour me protéger du froid polaire et à tous les 100 mètres je m’engouffrais dans une entrée de commerce pour me réchauffer un peu. » Sacré choc !

Après un premier emploi à La crêpe bretonne, il renoue avec les bonnes tables notamment au restaurant Les Halles, véritable institution à l’époque. Il se rapproche gentiment d’une charmante collègue, Marie-France Breton qui deviendra son épouse et la mère de leur fils, Don-Jean.

Par ailleurs, la carte des vins du restaurant est impressionnante et Don-Jean aborde ce nouvel univers avec intérêt. C’est ainsi que peu de temps après, il se retrouve sommelier dans la belle salle à manger de l’Hôtel Quatre-Saisons de Montréal. Il faut avouer qu’à la fin des années 1970, la profession en est à ses balbutiements au Québec. De voir arriver à sa table un serveur, la serviette blanche soigneusement pliée sur l’avant-bras, le vin sélectionné délicatement couché dans un panier en osier ou en étain et voir ce drôle de personnage décanter ladite bouteille dans une carafe en cristal…c’était du jamais vu et cela relevait carrément du spectacle ! C’est donc avec fierté et émotions que Don-Jean se souvient : « pour la première fois, je revêtais les habits officiels du sommelier, le costume 3 pièces noir avec le long tablier et le tastevin relié au cou par une longue chaîne en argent. Je me suis revu à mes débuts dans cet hôtel à Nice où j’avais obtenu le poste à la place de mon copain ». Tout un parcours en une dizaine d’années.

Cette expérience s’avère profitable et le potentiel de Don-Jean Léandri se déploie. Son érudition, ses talents de communicateur, l’attention qu’il porte envers chaque client, un brin charmeur avec les dames, sa délicatesse et son raffinement attirent l’attention. Il incarne la classe et l’élégance à la française ! Il est sur son X.

Le métier d’enseignant et le début d’une indéfectible amitié

Un nouveau champ d’actions s’ouvre à Don-Jean alors qu’il est embauché comme professeur à l’École Hôtelière et d’administration de Laval où il restera une vingtaine d’années. Il enseigne le Service en salle auquel il greffe quelques heures de formation en sommellerie. Animé d’une forte passion pour cette portion de la formation, il veut développer cet aspect de son cours. Il y parvient, bien que la Métropole soit bien nantie en établissements offrant des cours de sommellerie…mais la demande de personnel compétent explose. D’abord l’ITHQ, puis l’école hôtelière des Laurentides où officie un certain Jacques Orhon dont la réputation a pris l’ascenseur en direction des plus hauts sommets. Inévitablement, les routes de ces compatriotes, tous deux expatriés, de surcroit œuvrant dans la même sphère, allaient finir par se croiser. La rencontre a effectivement eu lieu au milieu des années 1980 et l’histoire est loin d’être banale. J’ai donc contacté Jacques, un conteur naturel, pour qu’il me donne sa version de l’histoire…la genèse de ce qui est devenu une grande amitié.

Ce dernier d’amorcer « le début de notre histoire remonte à 1988 alors que nous étions tous deux finalistes au concours du meilleur sommelier du Canada ». Il relate la suite dans son dernier livre* « alors que nous changions de costume, nous allions faire baisser la pression avec des éclats de rire et des confidences qui déclencheront notre amitié » - « ce soir-là, non seulement nous deviendrons proches…mais à partir de ce jour il devient un compagnon indispensable et un complice ». Les deux routes parallèles sont devenues une autoroute à deux voies vers une destination très, très lointaine. Retenons pour l’histoire que Don-Jean a remporté la palme de ce concours et fut proclamé le Meilleur sommelier du Canada.

En près de 40 ans, Don-Jean et Jacques ont collaboré à une foule d’activités professionnelles, ont fait ensemble une multitude de voyages dans plusieurs régions viticoles, ont échangé des souvenirs autour d’une longue lignée de grands crus et ont même donné de la voix pour entonner des refrains populaires de la chanson française ou corse ! Pour les côtoyer tous les deux depuis quelques années, je peux témoigner du lien passionnel qui les unie « une complicité affective » comme le dit si bien Jacques !

L’homme, le sommelier, le porteur d’allégresse

Nul ne peut résister au charme de Don-Jean Léandri, ce corse de cœur. Charmeur voire enjôleur, la voix veloutée comme un vieux porto, son accent caressant comme une brise estivale et son art pour décrire le vin font pétiller les âmes comme un bon champagne. Maîtrisant l’art oratoire il décrit le vin avec éloquence, force références historiques et parfois enrobées de truculentes anecdotes qui laissent pantois l’amateur conquis.

Ses talents et son expertise acquise à la formation en ont fait un animateur et un conférencier recherché. Son grand professionnalisme et le souci de la perfection développés au contact des palaces 5 étoiles en ont fait un organisateur consciencieux, parfois sous les projecteurs, d’autrefois en coulisses…ce qui fut notamment le cas pendant des années où dans les salles adjacentes maintenues sous haute sécurité, il supervisait et coordonnait avec rigueur et la précision d’un métronome le service du vin, lors du prestigieux évènement Montréal Passion Vin.

En outre, ses compétences sont reconnues dans toutes les sphères sociales. Il a eu l’occasion de servir et de déguster avec nombre de célébrités. Pas étonnant que Céline Dion et René Angélil aient fait appel à ses précieux services pour sélectionner les vins qui furent servis à leur mariage.

Sur cette photo prise chez-moi en 2009 je suis à gauche avec André Girard, Jacques Orhon et Don-Jean Léandri

Sur cette photo prise chez-moi en 2009 je suis à gauche avec André Girard, Jacques Orhon et Don-Jean Léandri

Qui aurait pensé ?

La vie nous réserve parfois de belles surprises. Je suis à Nice depuis une dizaine d’années quand Don-Jean me téléphone « salut Jean, je suis en visite chez ma maman à Nice, on pourrait se voir » ! Ainsi, pendant un temps on se retrouve chaque été lors de ses incursions familiales. Enfin, il y 3 ans Don-Jean s’est installé définitivement dans la ville qui l’a vu naître. Quel bonheur pour moi de retrouver un ami avec qui je peux partager ma passion du vin et de la gastronomie. Un ami qui, à mon instar, aime ses deux pays et ses deux cultures, le Québec et la France. Nos rencontres sont quasi hebdomadaires et il fait désormais parti du sympathique Club Bachique Franco-Québécois, où nous dégustons à l’aveugle lors de nos agapes mensuelles. De plus, comme les québécois sont nombreux à nous visiter en hiver, il s’est naturellement intégré à notre petite communauté qui s’élargie chaque année. Nous nous retrouvons alors entre franco-québécois autour de grandes tablées ou la jovialité et la bonne humeur ont préséance.

Comme le dit régulièrement Don-Jean : « le bonheur ! »

Ainsi, de notre relation professionnelle du départ est née une belle amitié qui comme le bon vin, mûrit, se raffine et prend de la profondeur avec le temps. Chaque moment partagé devient alors prétexte à l’échange de beaux souvenirs et à l’évocation de nos nombreux amis communs que nous conservons au Québec et qui se reconnaîtront ici.

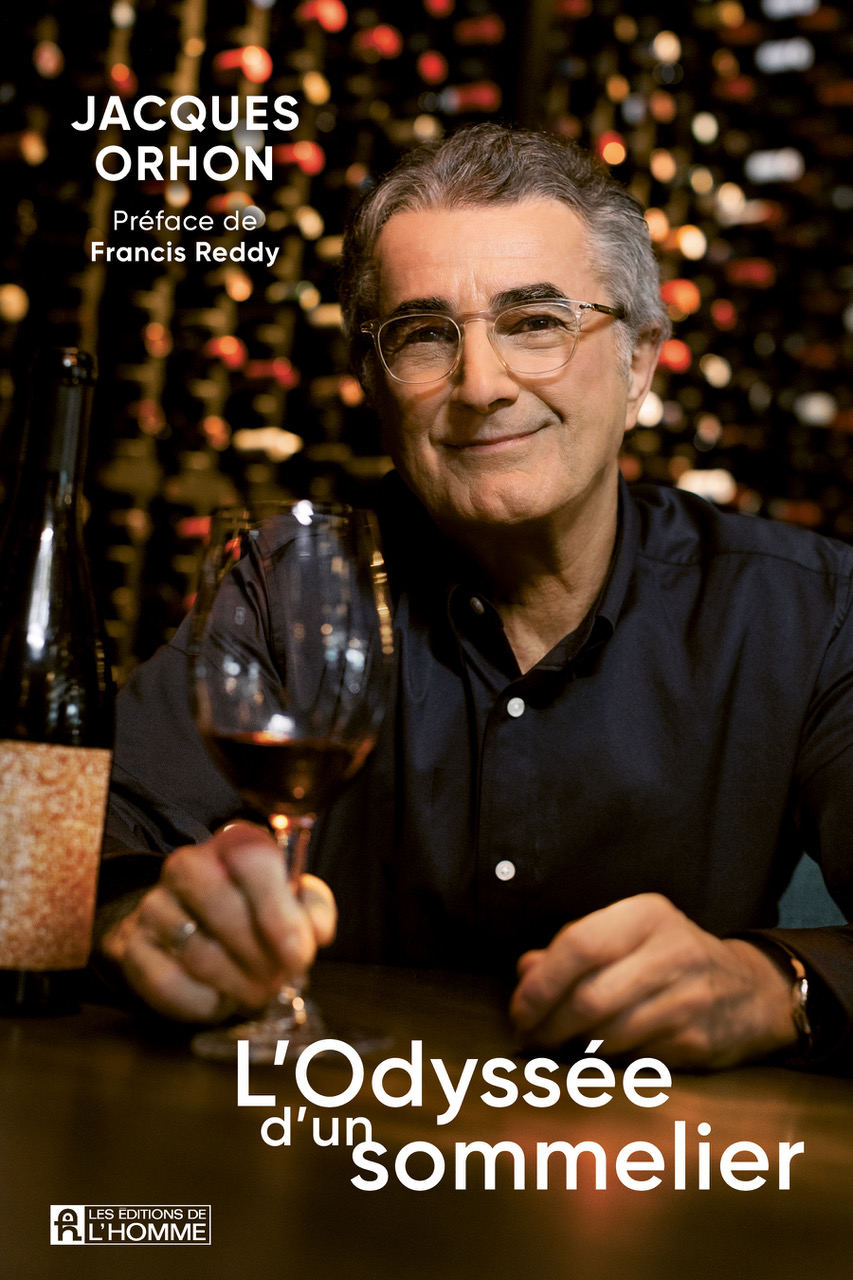

Note * : L’Odyssée d’un sommelier. Auteur Jacques Orhon, Les Éditions de l’Homme

Luc Provencher, un agent de liaison exceptionnel dans le monde du vin au Québec

Le monde du vin est fascinant mais il peut paraître complexe pour le néophyte qui hésite parfois à s’y aventurer. Pour y arriver l’amateur en devenir a besoin d’une courroie de transmission, d’un pédagogue en soif de transmission, d’un vulgarisateur hors pair mais néanmoins passionné qui sait s’adresser à lui sans condescendance tout en maniant l’art de le captiver. Ce talent on le retrouve indéniablement chez Luc Provencher qui a œuvré au sein de filière québécoise du vin et de la gastronomie pendant quelques décennies. Avec son talent de communicateur il a su faire rayonner un certain art du savoir boire avec fougue, passion et en toute simplicité.

Un parcours au long cours

Luc Provencher a mis un certain temps à éclore mais une fois lancé, il n’a jamais dévié de sa trajectoire entraînant dans son sillage une multitude d’amateurs nouvellement convertis sans pour autant laisser les plus chevronnés au bord de la route. Son moteur, établir un lien direct entre l’amateur et ceux et celles qui se cachent derrière l’étiquette de ces fameuses bouteilles de vins que l’on chérie tant.

C’est sous l’enseigne du monopole de la SAQ en 1985 que Luc a fourbi ses armes pour la première fois, à la glorieuse Maison des vins de la Place Royale, à Québec. Il avait déjà franchi le cap de la trentaine et s’était d’abord employé à développer sa fibre de mélomane chez un célèbre disquaire du Vieux-Québec. Nul ne peut aborder le monde de la musique et du vin sans être touché par la grâce. Soit on possède de façon innée une certaine sensibilité avec à la clé une touche d’humanisme, soit on développe ces facultés à la fréquentation de ces deux univers sensoriels. Vous me voyez venir…c’est plutôt inné chez l’ami Luc et ceux qui le connaissent peuvent en témoigner. N’en déplaise à l’humilité du principal intéressé ! Car, qui du haut d’une colline à Porto peut être ému aux larmes devant le spectacle d’un somptueux vignoble verdoyant plongeant dans le Douro ?

Ici, chez Gérard et Chantal Gauby dans le Roussillon, Luc Provencher avouera avoir vécu l’une des plus belles rencontres de sa carrière

Ici, chez Gérard et Chantal Gauby dans le Roussillon, Luc Provencher avouera avoir vécu l’une des plus belles rencontres de sa carrière

Les choses étant ce qu’elles sont, il est parfois long de gravir les échelons au sein d’une grosse entreprise. Or, le talent ne sait attendre, il a besoin d’éclore, Luc veut qu’on lui lâche la bride. Il le ressent, il peut contribuer davantage à la chose du vin.

Par ailleurs, l’Agence promotionnelle de vins et spiritueux Charton & Hobbs qui possède un portefolio de produits prestigieux, transige bien avec la SAQ et autres professionnels de la restauration mais communique peu et moins directement avec le consommateur. C’est alors que l’un des dirigeants de l’entreprise, le regretté Carol Lafontaine croise la route bien calme de Luc Provencher. Carol voit en cette pépite un élément qui pourrait devenir un rouage important dans le désir de l’Agence de créer un lien avec le consommateur et tout le microcosme de la filière vin au Québec. Avec ses supérieurs, il dessine les contours et responsabilités inhérentes à cette nouvelle fonction et propose à Luc de revêtir le costume d’un poste taillé sur mesures où il pourra enfin donner libre cours à ses compétences et son fort désir de communiquer. L’entente est rapidement conclue à la satisfaction de tous.

Nous sommes en 1989 quand Luc Provencher se joint à l’équipe C&H à titre de Directeur des communications, section Vins fins. Désormais établi à Montréal, Luc s’attaque à la tâche de convier toutes « les parties prenantes » afin de faire rayonner les vins et spiritueux regroupés au sein de l’Agence Charton et Hobbs. Sous la galvaudée et froide épithète se retrouvent les amateurs, oenophiles, chroniqueurs spécialisés, restaurateurs, sommeliers, conseillers en vin, acheteurs de la SAQ et bien sûr, au sommet de la pyramide, les responsables de tout ce bazar…les producteurs, viticulteurs, œnologues et tutti quanti ! Luc Provencher devient le liant qui cimentera l’union entre tous ces professionnels et passionnés.

Sur trois décennies, Luc tend sa toile, gonfle son carnet d’adresses chez les producteurs européens et du monde viticole international. Il a ses entrées auprès de Maisons prestigieuses présentes aux quatre coins du globe comme Beringer, Mondavi, Castello Banfi, Vina Ijalba, Mommessin, Delas et j’en passe.

En fouillant dans ma boîte aux archives, j’ai retrouvé cette photo où Luc et moi entourons Jean-Paul Durup, du Château de Maligny, à Chablis

En fouillant dans ma boîte aux archives, j’ai retrouvé cette photo où Luc et moi entourons Jean-Paul Durup, du Château de Maligny, à Chablis

Je pourrais citer une liste longue comme le Bras canadien de vignerons conviés par Charton & Hobbs pour propager la bonne nouvelle et que Luc nous a présenté au fil des ans. Evoquons quand même

- Jean-Paul Durup de Chablis

- Alphonse Mellot de Sancerre

- Jean-Claude Boisset et Grégory Patriat de Bourgogne

- Jean Abeille et Pierre Fabre de Châteauneuf-du-Pape

- Régine Sumeire de Provence

- Jean-François Janoueix de St-Emilion

- Jorge Guimaraes du Portugal

Sylvain Pitiot l’œnologue du Clos de Tart pour une mémorable dégustation verticale d’une quinzaine de millésimes du célèbre grand cru de Bourgogne…événement où je me suis rendu en invoquant Bacchus, Dionysos et autres Dieux du vin, tant le Clos de Tart me fait vibrer.

Pour ces rencontres formatrices et conviviales sont conviés les ténors de la presse gastronomique pour le volet promotionnel, les restaurateurs, sommeliers et conseillers en vin pour l’aspect formateur et commercial ainsi que des amateurs qui viennent assouvir leur passion en y laissant quelques deniers au passage. Luc y déploie ses talents de communicateur présentant les uns aux autres, voyant au service aux conditions optimales à l’appréciation des produits et encensant comme il se doit les producteurs ayant fait le déplacement loin de leur contrée. La coutume veut que l’exercice se répète dans les différentes régions du Québec afin de toucher un maximum de gens. Comme le dit alors Luc « le vin est un vecteur de plaisir ».

Autre trait distinctif et nul doute que la personnalité attachante de Luc y est pour beaucoup, nombre des producteurs cités plus haut ont établi des liens amicaux étroits avec certains amateurs québécois. En effet, Luc possède une aisance relationnelle hors du commun et il lui est facile de créer des ponts entre les gens qui de surcroit partagent la même passion. Sa chaleur humaine, sa bonhommie et son sens de l’hospitalité sont prétextes à créer des connexions humaines positives et chaleureuses.

Un plaisir renouvelé en ce mois d’octobre 2025

Un plaisir renouvelé en ce mois d’octobre 2025

Entretien avec l’ami Luc

Lors de mon dernier séjour à Montréal, j’ai retrouvé Luc et bien sûr, nous avons ressassé un peu cette belle époque. De la Maison des vins où nous avons travaillé ensemble, « mon passage à la Maison des vins de Québec a contribué à développer et nourrir ma passion pour l’univers du vin » m’avoue-t’il pour témoigner de ses débuts. Et d’ajouter « le monde du vin possède une grande complexité liée à une foule de disciplines comme la géographie, l’histoire, la biologie, la gastronomie et bien sûr l’humanité ». Cela fait consensus dans la sphère viticole et j’en suis, tant dès que l’on s’y intéresse moindrement, déguster un verre de vin élargit tous les horizons. Loin d’être une corvée, cet apprentissage comble l’amateur. C’est cultiver un certain art de vivre et une forme d’hédonisme contemplatif. Au fil de la conversation, Luc emploie régulièrement les termes de liant et de convivialité car le vrai plaisir du vin est dans le partage. Le partage d’un bon verre de vin certes, mais aussi le partage de la table, de discussions animées et surtout… d’amitiés durables.

Enfin, Luc et moi partageons le même point de vue : le vin est un produit noble qui s’apprécie néanmoins bien humblement. Il mérite notre attention au premier abord afin de reconnaître le labeur des gens qui ont fait en sorte au fil des siècles, que l’on puisse apprécier des produits aussi complexes et aboutis. Après, place au plaisir… sans fla-fla. Quant à savoir quel vin est le meilleur la réponse fuse, « c’est celui dont on redemande un autre verre ».

Et Luc Provencher de conclure « j’ai toujours pris plaisir à penser que j’étais un marchand de bonheur ». Voilà, la messe est dite !

Sélections mondiales des vins, 2025

Comme lors des 31 éditions précédentes, la cuvée 2025 du plus grand concours de vins en Amérique a obtenu un franc succès, tant au niveau des produits en compétition qu’au niveau de l’impeccable organisation. Le président des Sélections mondiales des vins – Canada, Réal Wolfe, a ainsi livré ce jeudi la liste des Top SMV 2025.

Or, pendant trois jours, une soixantaine de juges québécois et internationaux rompus à l’exercice, ont affuté leurs papilles et se sont mis le nez dans plus de 1500 vins dès 8 heures du matin. Les notes oscillant entre 89 et 92 sur 100 ont obtenu la médaille d’or et le cénacle des Grands médaillés d’Or s’est construit autour des vins obtenant une note supérieure à 93/100. De plus, différentes catégories ont été créées mettant en vedettes les Saké, cidres, spiritueux et breuvages sans alcool.

Dans quelques semaines une soirée grand public se tiendra à l’ITHQ permettant aux participants de déguster certains des produits récipiendaires. À suivre…

Aux Grands Crus… un club de dégustation qui tient bon!

Au début des années 2000 à Québec, nous avons fondé avec quelques amis un club de dégustation afin de partager notre passion pour le vin tout en provoquant l’occasion de consommer nos bonnes fioles. Ici, pas de découvertes récemment arrivées sur le marché via les rayons de la SAQ mais des valeurs sûres, mûrement vieillies et bichonnées par nos soins dans nos caves ou celliers. Le nom de baptême du groupe reflète bien ces deux valeurs cardinales : Aux Grands crus.

Le problème, c’est qu’il n’y a pas que les vins qui vieillissent, hélas ! Certains membres du groupe nous ont quittés pendant que d’autres épuisaient leurs réserves. Un noyau dur persiste et les rencontres, jadis mensuelles, se sont désormais espacées… au rythme des saisons. Or, je profite de ma venue annuelle au Québec pour relancer mes vieux potes (dans tous les sens du terme et je m’inclue) afin de savoir s’il n’y a pas quelques flacons qui ont résisté à l’assaut du temps qui passe ?

Ainsi, ce 6 octobre dernier, six valeureux combattants ont rassemblé leurs forces, sorti leurs verres finement gravés au nom du groupe, déniché chacun un trésor bien gardé et se sont lancés dans la bataille. La règle habituelle consiste à déguster à l’aveugle avec une thématique régionale, horizontale, verticale ou une cousinade de cépages. Cette fois-ci, aucune règle ne fut fixée si ce n’est de se répartir les rôles entre vin blanc, rouges, mousseux et liquoreux. Pas de dégustation à l’aveugle non plus. Pour l’occasion, ce fut à visière levée. Nous connaissions ce que nous allions déguster mais sans savoir dans quel verre chaque vin allait se retrouver. Le rituel veut que nous dégustions une légère quantité de chaque vin d’abord en silence avant de partager nos impressions et ultimement, reconnaître lequel est lequel ? Puis enfin, terminer nos verres sur quelques plats qui sauront nous sustenter.

Mes amis connaissant ma préférence voire ma passion pour la Bourgogne, sans se concerter, ont tous opté pour un cru de la Côte-d’Or et pas les moindres, voyez plutôt…

Les bouteilles avec la légende suivante: « les grands crus servis lors du dernier chapitre du club de dégustations, Aux Grands Crus: Chambertin Clos de Bèze Rousseau 1995, Musigny Domaine Comte de Vogue 1995, Bonnes-Mares Domaine Comte de Vogüe 1999, Vosne-Romanée Clos des Réas Domaine Michel Gros 2005, Meursault-Perrières Michelot 2000

Les bouteilles avec la légende suivante: « les grands crus servis lors du dernier chapitre du club de dégustations, Aux Grands Crus: Chambertin Clos de Bèze Rousseau 1995, Musigny Domaine Comte de Vogue 1995, Bonnes-Mares Domaine Comte de Vogüe 1999, Vosne-Romanée Clos des Réas Domaine Michel Gros 2005, Meursault-Perrières Michelot 2000

Chaque grand cru a été à la hauteur de sa réputation et comblé nos attentes. Du fruit encore subtilement présent, surprenant pour les 30 années de bouteille, des notes boisées, cendrées, une élégance et de l’amplitude en bouche pour clore sur jolie persistance douce/amère. Un régal ! Seul le Meursault-Perrières 2000 dénotait une pointe d’amendes et un soupçon de noix, signes d’une belle maturité. Un champagne avait ouvert les hostilités et un cru de Sauternes a rallié les valeureux survivants.

À André, Louis, Yvon ainsi qu’à Céline et Normand je dis, rendez-vous l’an prochain pour un nouveau chapitre d’Aux Grands Crus !

Jacques Orhon, le sommelier baroudeur

Telle une boule à facettes Jacques Orhon nous renvoie diverses versions de lui-même : sommelier, professeur, auteur, conférencier, animateur, chroniqueur, romancier, compositeur, musicien et chanteur, c’est à en donner le tournis. Il touche à tout et tout lui réussit. Son parcours est riche, bigarré, parsemé d’expériences inouïes qu’il narre avec fougue, panache et passion.

L’auteur prolifique

L’Odyssée d’un sommelier, voilà le titre de son dernier opus que je n’ai pas encore lu (il sera disponible en France vers la mi-septembre) mais dont les échos en provenance du Québec sont porteurs de commentaires élogieux. Jacques, à qui j’ai cependant parlé alors qu’il était en pleine écriture, m’a avoué qu’il s’agissait d’un livre davantage personnel où foisonnent des récits parmi les plus significatifs puisés au fil de ses aventures comme globe-trotteur du vin. D’autant que Jacques est besogneux, chaque année il part en pèlerinage et arpente le terrain à la rencontre de gens éperdus et aussi passionnés que lui pour la cause du bien boire, où qu’ils soient sur le globe. Or, comme il possède une liste d’amis viticulteurs et œnologues longue comme un rang de vigne de la Vallée de Napa, cela laisse présager un condensé d’aventures passionnantes et enivrantes. De plus, sachez que Jacques Orhon écrit comme il cause, ce qui donnera nul doute des histoires emballées et livrées avec moult détails, truculence, humour et un brin de nostalgie. Un ouvrage dont les acteurs de la filière viti-vinicole au Québec et à l’étranger vont se délecter. Il me tarde d’avoir l’ouvrage entre les mains.

Vous l’aurez compris, cette chronique ne sera pas une critique littéraire. En revanche, ce lancement me donne l’opportunité de revenir sur la carrière prolifique de mon ami Jacques Orhon.

Tout d’abord à titre d’auteur, je rappelle que les premiers objets littéraires de Jacques prennent la forme de Guides du vin utiles à la fois aux gens de la profession et aux amateurs en devenir. Existent depuis une trentaine d’années plusieurs manuels pédagogiques fort explicites sur tout ce qui concerne la viticulture et la viniculture. Le vin à table n’est pas en reste car Jacques fait aussi la part belle aux associations vins et mets. Or, ces guides sont devenus de véritables outils de références exhaustifs et formateurs, chacun résultant d’un travail de longue haleine mené sur tous les continents où pousse la vigne. Traduits en différentes langues et vendus dans plusieurs pays, l’auteur et ses livres ont été maintes fois récompensés, notamment en Europe. Citons,

- Mieux connaître les vins du Monde

- Le nouveau guide des vins d’Italie

- Le nouveau guide des vins de France

- Les vins du Nouveau Monde (Tomes 1, 2 et 3)

- Harmonisez vins et mets

- Le guide des accords vins et mets

- Le Sommelier c’est vous

Par ailleurs, ces dernières années Jacques a opéré un virage littéraire et trempe davantage sa plume à l’encre d’expériences humaines et de souvenirs plus personnels. Il délaisse ainsi le côté didactique et tire profit des liens qu’il a tissés avec de très nombreux producteurs de la sphère viticole mondiale. Sont sortis des presses des livres plus ludiques, en partie autobiographiques et parfois dotés d’un esprit romanesque. L’auteur émaille ses récits de réflexions sérieuses sur ce monde en constance mutation mais commente aussi sur un ton plus léger certaines tendances plus frivoles. En outre, dans un ouvrage quelque peu jubilatoire, il se défoule et s’aventure à démythifier certaines coutumes et à dénoncer des comportements ostentatoires qui ont plutôt tendance à faire fuir le consommateur. Par exemple, il ose remonter les bretelles de jeunes sommeliers patentés qui pérorent péremptoirement, dans un langage codé d’initiés, seulement dans le but d’épater la galerie. Le professionnel aguerri qu’est devenu Jacques sans avoir la tête dans les nuages, use ainsi avec discernement de son ascendance et de son intégrité afin de transmettre un savoir faire ou…de dénoncer si besoin est. Par conséquent, comme le disait Voltaire « vaut mieux être en guerre avec les imbéciles et en paix avec soi-même ».

Vous trouverez tout cela et plus dans les livres suivants que je vous invite à lire et relire.

- Entre les vignes

- Le vin snob

- Les fruits de l’exil

Le parcours québécois du sommelier breton

Retraçons brièvement le cheminement de notre sommelier baroudeur. En 1976, le plus célèbre des bretons québécois et son épouse Josiane Duval débarquent au Québec. Jacques, qui avait déjà décidé de se mettre au service du vin, fait ses débuts ici au célèbre hôtel des Laurentides, La Sapinière. Il y rencontre tout le star système de l’époque car la Sapinière est une véritable institution en Amérique du Nord et le seul Relais & Châteaux au Canada. L’imposante carte des vins attise sa curiosité et le porte à pousser plus loin ses connaissances. Son intérêt va grandissant et à lire les étiquettes aux noms évocateurs il sait déjà que ce qui le captive dans cette aventure enchantée « est de mieux connaître les hommes et les femmes derrières ces fabuleux flacons. Je souhaite connaître leur histoire, les rencontrer et si possible, développer des liens avec ces vignerons ». Or d’après les livres cités plus haut, nous savons que c’est mission accomplie.

Après deux années à La Sapinière, curieux de découvrir ce vaste pays qu’est le Canada, les tourtereaux partent à la conquête de l’ouest notamment en Alberta. Puis, ils reviendront s’établir dans les Laurentides…où ils sont toujours.

Ensuite, après d’autres expériences dans le milieu de la restauration Jacques embrasse la carrière d’enseignant. Bien sûr c’est la sommellerie qui sera son terreau et l’École hôtelière des Laurentides de Ste-Adèle…son carré de sable. Toujours dans l’excitation des choses à venir et sans une once d’oisiveté, il fonde avec ses étudiants l’Association canadienne des sommeliers professionnels. Nous lui devons une bonne partie du savoir de toute une génération de sommeliers au Québec.

Doté d’un bagou communicatif et d’un fort charisme Jacques Orhon est ensuite propulsé sous les feux de la rampe comme chroniqueur aux populaires émissions Vins & Fromages ainsi que Des Kiwis et des Hommes. Cette fois c’est le grand public qui bénéficie de ses conseils et découvre dans ses entrevues une pléthore de producteurs européens, américains ou canadiens.

En parallèle, il parcourt le monde, va à la rencontre des vignerons, rempli des carnets de notes et empile les photos en préparation des livres futurs à rédiger. Il devient juge dans à peu près tout ce qui existe comme concours de vins sur la planète. L’enthousiasme de notre sommelier bourlingueur et son entregent lui permettent de tisser des liens forts et durables avec un nombre incalculable de vignerons, d’œnologues et autres journalistes du monde entier. Accompagner Jacques Orhon lors d’une tournée de vignobles…on sait quand ça commence mais pas quand ça fini, tant les gens veulent le voir et lui parler.

D’autant, qu’il sait se faire troubadour et ambianceur. Il est désormais de coutume à la fin d’une soirée qu’il sorte sa guitare et entonne des chansons du répertoire français et québécois. Les gens présents font les chœurs et les émotions envahissent l’espace…de beaux souvenirs sont entrain de naître. Alors, que vous soyez dans un château à Bordeaux, un vignoble dans la Vallée de Barossa en Australie ou un chai à Mendoza en Argentine et que vous évoquez le nom de Jacques Orhon, votre hôte se targuera fièrement d’être l’un de ses intimes.

Nos contacts professionnels et amicaux

Mes premiers échanges avec Jacques remontent à 1984, alors que j’étais le Directeur de la Maison des vins de Québec. Jacques voulait s’inspirer des modules de notre salon de dégustation en vue d’en implanter un à son école des Laurentides. Nous avons rapidement conclu une entente. Puis, alors que je siégeais à la Fondation de l’Opéra de Québec, nous avons fait appel à ses talents d’orateur et de conférencier pour animer nos soirées Dégustation de prestige Vins & Opéra. Jacques est un animateur hors-pair qui captive et séduit instantanément son auditoire. Dans ce genre d’événements il relève de la haute voltige d’obtenir l’attention des convives, avec Jacques, en moins de deux, c’était dans la poche !

Ensuite, Jacques a été intronisé au sein du Collège des Ambassadeurs du vin au Québec, que j’avais contribué à fonder en 1993, au nom de la SAQ. C’est à cette époque que nos relations jusque-là professionnelles se sont transformées en liens amicaux. Une amitié qui perdure désormais au-delà de l’Atlantique car pour ma part, j’ai fait le chemin inverse en venant m’installer à Nice, en 2010. Un québécois en France venu combler le départ du breton au Québec !

Lors de la remise du prix Masi à Vérone, Jacques est entouré de Don-Jean Léandri, Michèle Chantöme, Jean-Yves Bernard et votre chroniqueur

Lors de la remise du prix Masi à Vérone, Jacques est entouré de Don-Jean Léandri, Michèle Chantöme, Jean-Yves Bernard et votre chroniqueur

Puis, un moment inoubliable est d’avoir été aux côtés Jacques à Vérone quand il a reçu le prestigieux prix international Premio Masi della Civiltà del Vino, remis par la Fondation Masi pour sa carrière exceptionnelle et sa contribution pédagogique remarquable au monde du vin et de la gastronomie. Cela se passait en septembre 2011, quelques collègues et amis de Jacques avaient fait le déplacement du Québec pour assister à ce moment solennel.

D’autre part, nous nous sommes régulièrement côtoyés lors de divers concours internationaux de dégustations tenus à Paris, en Suisse, en Allemagne ou au Québec notamment et encore, aux Sélections mondiales du vin Canada.

À Nice, la rencontre d’un trio de bons copains réunissant Jacques Orhon, Don-Jean Léandri et Jean Chouzenoux

À Nice, la rencontre d’un trio de bons copains réunissant Jacques Orhon, Don-Jean Léandri et Jean Chouzenoux

Enfin, sur un plan plus intime, avec Jacques et son ami depuis 40 ans, le sympathique collègue Don-Jean Léandri qui réside aussi à Nice, nous avons eu l’occasion de se retrouver à quelques occasions pour deviser et tâter de la bouteille. La dernière rencontre de notre trio, c’était l’an dernier sur ma terrasse niçoise, sise sur le bien nommé…boulevard de Montréal ! Comme se plaît à répéter l’ami Don-Jean de sa voix de stentor : Le bonheur ! Je confirme, tant bons vins, assiettes bien garnies et musiques jolies nous ont régalés…en prime, la vue imprenable sur la Méditerranée. « Elle est pas belle la vie ! » Après ces agapes réjouissantes pimentées de discussions animées, place au moment nostalgique de la soirée avec la projection d’un diaporama maison mettant en exergue 25 ans d’amitiés. De l’émotion et de la camaraderie à l’état pur !

Malgré la lente houle du temps qui passe, malgré la distance, nos rencontres désormais plus espacées demeurent tout aussi chaleureuses. Nous faisons en sorte de gagner en qualité ce que nous avons perdu en quantité.

Souvenirs d’une époque à la Maison des vins de Québec

J’ai eu le privilège de travailler à la prestigieuse Maison des vins de Québec de Place Royale, au siècle dernier. D’abord comme conseiller en vin de 1975 à 1976, puis comme directeur dans les années 1980-1990. Pendant toutes ces années, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des centaines de clients passionnés dont certains plus connus dans la sphère publique. Je vous offre dans les paragraphes qui suivent quelques secrets vineux à propos bons amateurs qui nous ont quittés. Je livre quelques secrets car je ne suis pas tenu par le secret professionnel et puis comme on dit, il y a prescription.

Roger Lemelin

Roger Lemelin, auteur de Les Plouffes, aussi éditeur du journal La Presse et natif de Québec est sans doute le premier client prestigieux que j’ai eu l’occasion de servir dans les voûtes de l’auguste Maison des vins dès mes débuts comme conseiller en vin. Le premier également qui semblait s’y connaître en vin au point de nous en apprendre à nous, les jeunes conseillers de l’époque. À l’ère où les grands crus étaient onéreux, sans atteindre les sommes stratosphériques d’aujourd’hui, monsieur Lemelin vidait carrément nos stocks de Romanée-Conti, Richebourg, Montrachet, Yquem ou Latour. Avec mes collègues nous étions tous à ses petits soins et suspendus à ses lèvres pour écouter les commentaires qu’il nous livrait avec passion à propos des vins qu’il sélectionnait. Il pouvait passer deux heures à arpenter l’aire de vente et surtout à s’éterniser devant les flacons présentés dans la fameuse cuvée exceptionnelle. Un immense foudre où, après avoir retiré la chaîne, on allumait la bougie pour enfin entrer avec le client et lui montrer un par un, la pléthore de trésors qui s’y trouvaient. Mystique… aujourd’hui on dirait Instagramable ! Aux vins précités, ajoutons les Barolo, Amarone, Lafitte, Côte-Rôtie, Corton-Charlemagne et tutti quanti. Lorsqu’il revenait quérir sa commande les jours d’après, nous faisions la chaîne dans les escaliers extérieurs afin d’entasser les nombreuses caisses dans son véhicule.

Un amateur érudit, généreux (dans tous les sens du terme…les pourboires étaient acceptés à l’époque !) et fier de partager ses connaissances face à des débutants assoiffés d’apprendre.

Jean Garon

Un être éminemment sympathique et un drôle de client. Jean Garon se pointait à la Maison des vins de Place Royale, deux fois par année. Les 24 et 31 décembre, généralement vers 16h30, soit une demi-heure avant la fermeture et il nous traînait jusqu’à plus d’heure après que nous ayons fermé boutique. Un peu exaspérant tout de même alors qu’avec mes collègues nous avions tous la falle à terre, éreintés par l’affluence accrue et les heures prolongées en cette période des Fêtes !! Mais quel beau moment c’était tant le personnage était truculent. Ainsi, chaque veille de Noël, arrivé dans le cellier au creux de la 4iè voûte (pour ceux qui ont fréquenté les lieux) le politicien sûr de lui et au caractère bien trempé, se trouvait fort démuni et la mine penaude face à sa méconnaissance de la chose du vin. Alors, un peu gêné, il me posait les questions usuelles de tout profane qui s’émerveille devant toutes ces étiquettes. Cela le rendait quasiment attendrissant. En bon élève il s’efforçait de retenir nos enseignements, sans doute pour épater la galerie lors du repas du réveillon ! Alors les minutes passant, j’avais beau regardé ma montre avec une légère insistance, rien n’y faisait… « C’est tu bon avec du chevreuil ce vin-là ? ». Sans compter les digressions pimentées sur quelques enjeux politiques du moment. Puis, son chauffeur, tanné d’attendre dans l’auto, finissait par entrer dans le magasin et venir faire le pied de grue avec les employés. Quand enfin son patron se décidait à passer en caisse avec ses précieux flacons, on les saluait respectueusement en sachant que Monsieur Garon remettrait le couvert le 31 décembre !

Le ministre Jean Garon lors d’une réception à la MDV (photo Engen Kedl)

Le ministre Jean Garon lors d’une réception à la MDV (photo Engen Kedl)

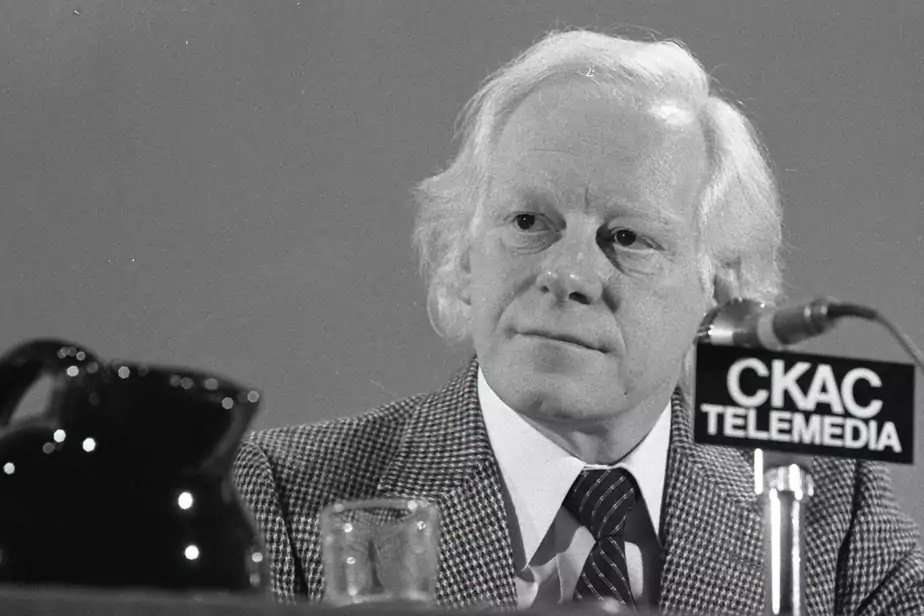

Pierre Bourgault

Homme affable s’il en fut un c’est bien Pierre Bourgault, ce tribun exceptionnel qui a marqué l’histoire d’un Québec en quête d’autonomie. Orateur à la maitrise parfaite de la langue française, il avait le don de captiver ses auditoires abordant à satiété le thème de l’indépendance. Chez-lui, il y en avait autant dans la forme que sur le fond. Allez jeter un œil sur YouTube !

Au milieu des années 1980, Pierre Bourgault devient l’animateur du matin à la radio de CKCV à Québec. Son plaisir de la semaine, me disait-il, était de se pointer dans nos voûtes le mardi en fin de matinée alors que nous venions de recevoir notre marchandise avec son lot de nouvelles pépites. Lui, il s’y connaissait en vin. Acheteur invétéré, se fiant cependant aux avis des conseillers en vin, il remplissait plusieurs paniers des récentes découvertes que nous venions de faire. Pas des grands vins mais comme nous lui disions, d’excellents rapports qualité/prix/plaisir.

Mais alors quel conteur, généreux et totalement désinhibé. Bien sûr il pouvait s’épancher sur des sujets politiques mais sa marotte de l’époque était sa guerre ouverte avec un autre animateur au ton acrimonieux, sévissant à une station rivale. Du fiel balancé avec une verve hors du commun et un humour malicieux. Il faisait ma journée !

Pierre Bourgault (photo de Denis Courville, La Presse)

Pierre Bourgault (photo de Denis Courville, La Presse)

Antoine Nourcy

À Québec, tout le monde connaissait ce brillant homme d’affaires œuvrant dans le monde de l’alimentation et de la gastronomie. Doté d’un charisme inégalé, Antoine Nourcy a débuté modestement avec l’acquisition de sa première pâtisserie/boulangerie. S’en est suivie une ascension fulgurante avec l’ouverture de quelques succursales d’épicerie fine et de sa propre usine de fabrication de pain, pâtisserie, chocolat, etc. Bref, il est devenu le meilleur traiteur en ville. Raison pour laquelle j’ai fait appel à ses services comme traiteur attitré aux traditionnelles dégustations vins et fromages que nous tenions dans la salle de réception située au grenier de la Maison des vins. En revanche, il a fallu procéder rapidement à quelques ajustements. En effet, alors que je l’appelais au lendemain du premier événement pour lui dire qu’il ne fallait jamais mettre de cornichons, ni de radis sur les plateaux de charcuterie car cela n’allait pas du tout avec le vin, il a immédiatement demandé à me rencontrer pour que je lui explique le pourquoi du comment. Rendez-vous fut pris pour le lendemain…il a apporté un plateau de fromages, j’ai fait ouvrir un blanc et un rouge dans la salle de conférence et je lui ai donné une courte formation sur l’art de déguster et sur les principes généraux des accords vins et mets. Un électrochoc ! un monde qu’il ne soupçonnait pas s’ouvrait à lui. Alors Antoine s’est mis à lire, à suivre des cours sur le vin et à s’abonner à toutes les confréries bachiques de la Capitale. Il apprenait à une vitesse phénoménale et sa cave à vin prenait rapidement une ampleur démesurée. Acheteur avisé des opérations du Courrier Vinicole de la SAQ, il lui arrivait également de courir les encans de vins dans la Métropole. Sa passion le poussait à rechercher des vins aux millésimes soulignant les années de naissance de ses enfants ou autres moments marquants de sa vie. Si possible du Clos de Tart, du Corton, du Château Cheval Blanc et du Pétrus…vous voyez la palette visée ! « Le voyage est court, autant le faire en première classe », (Philippe Noiret).

Au fil du temps, Antoine Nourcy est devenu mon ami. Un ami que j’ai beaucoup chéri. J’espère qu’il y des vignes au paradis…

Je décante un grand cru avec Antoine Nourcy

Je décante un grand cru avec Antoine Nourcy

Les rois de France et le vin

La monarchie a régné sur la France pendant des siècles. Avec les impôts parfois abusifs arrachés aux paysans et aux prolétaires, les Rois de France vivent dans l’opulence, le faste et dans un luxe baroque. En contrepartie, ils transmettent au peuple et aux générations subséquentes un héritage patrimonial immense et éclectique dont on mesure encore l’importance de nos jours. Ces monarques, câlinés avec le meilleur de ce que peuvent produire les artisans français, développent ainsi un goût raffiné pour les plantureuses volailles, le gibier issu de chasse-à-coure, les poissons d’eau douce et crustacés de mers salées, les desserts généreux et bien sûr les vins fins provenant des terroirs diversifiés de l’hexagone. Ce faisant, ils contribuent à la renommée de certains crus qui jouissent d’une reconnaissance qui leur sera sans doute éternelle.

Ce que préféraient Louis XIV, François 1er et quelques autres…

A tout seigneur, tout honneur, avec Louis XIV qui a monopolisé le trône de France pendant 72 ans. C’est le vin de bourgogne qui obtint ses faveurs et pas pour les raisons que l’on croit, du moins pas au début. En effet, c’est son médecin qui prescrit d’abord le vin de Bourgogne au bon roi pour le guérir de ses maux. Par conséquent, ce bon Louis tombe rapidement addict du royal sirop. Tant, qu’il fera du Chambertin son vin de prédilection donnant ainsi à la région et au grand cru une réputation qui tardait à venir. Celle-ci se tenant à l’ombre du rayonnement sans concession du noble terroir bordelais.

Henry IV a quant à lui mit le vignoble de Jurançon sur la carte, pas peu fier de faire connaître ce cru emblématique de sa région natale. En effet, la légende veut qu’à la naissance de ce futur roi béaenais, son grand-père lui ait humecté les lèvres avec du bon jus de la treille de Jurançon. Le côté sucré du cru local a sans doute plu au poupon. En effet, le cépage gros manseng confère au vin un côté moelleux et un caractère unique alliant acidité et onctuosité. Par la suite, le bon roi Henri, tantôt catholique, tantôt protestant restera au moins fidèle au divin nectar de Jurançon.

François 1er raffolait non d’un vin mais d’un cépage, le romorantin. À tel point, que la légende (encore elle) veut qu’il ait donné l’ordre d’arracher du Val de Loire, 60 000 pieds de vignes du célèbre cépage pour les replanter en Sologne, une région qu’il affectionne particulièrement. On n’est roi ou on ne l’est pas ! Aujourd’hui, on produit de très bons vins blancs dans la Loire issus de ce cépage qui se fait rare en ces temps modernes. Pensons au Château de Cheverny qui a jadis fait son apparition sur les tablettes de la SAQ.

Maintenant, quel vin trouve la faveur de Louis XVI et Marie-Antoinette ? Le couple royal jette son dévolu sur le vin de Champagne qui régale et désaltère les convives lors de tous les bals tenus à la Cour de Versailles. L’élégance et la finesse des bulles les enivrent à en perdre la tête (s’cusez-là). De plus, devinez…la légende (les fakes news de l’époque!) s’enorgueillit de propager une rumeur à l’effet que, la forme évasée des fameuses coupes à champagne (utilisées jusqu’à la fin des années 1970), fut sculptée sur le sein de Marie-Antoinette. De quoi « téter son verre » (s’cusez encore !)

Statue de l’Empereur Napoléon Bonaparte, à Ajaccio, sa ville natale

Napoléon, de Gaulle et Churchill

Il fallait bien chasser la monarchie pour créer un empire ! Et c’est ce bon Napoléon Bonaparte qui s’en charge. Malgré sa part d’ombres, soyons reconnaissants envers le grand homme d’État que fut Napoléon 1er par sa modernisation et l’ordonnancement du savoir vivre en société. Visionnaire, il est le fondateur de plusieurs institutions françaises, civiles, commerciales et pénales toujours actives au XXIè siècle. Qui peut se vanter d’avoir laissé une telle trace dans l’histoire ? Mais ce qui nous concerne ici, c’est l’homme de goût qu’il fut. L’Empereur conquérant, passionné du vin de Chambertin, exige qu’une cargaison du célèbre cru bourguignon fassent partie des bagages lors de ses expéditions en Espagne, en Egypte ou en Russie. Puis, jeté en exil sur l’Île Ste-Hélène, c’est le vin de Constance qui fait le bonheur de l’empereur temporairement déchu. Ce vin doux de muscat de Frontignan issu d’Afrique du Sud séduit le corse le plus célèbre par ses arômes complexes et son goût ample et généreux. L’insulaire prisonnier en recevra régulièrement avec ses livraisons de vivres…un geôle de luxe ! Pour l’anecdote, j’ai récemment eu le plaisir de déguster avec mon ami Don-Jean Léandri, qui possède sa part de sang corse, un Vin de Constance, Glen Constantia 2017… tout simplement exquis !

Un autre féru de Champagne, c’est Charles De Gaulle. Le Général a même sa marque favorite : Drappier. Ce producteur a l’avantage de voir ses vignes ramper tout près du village de Colombey-les-deux-Eglises où réside le Président de la France. La préférence du célèbre général va à la cuvée réalisée exclusivement à base de pinot noir. Enfin, devenu par défaut ambassadeur de la marque, une cuvée Charles de Gaulle est élaborée en 1990 pour commémorer l’appel du 18 juin placé depuis Londres afin d’inciter les français à résister face à l’invasion allemande.

En terminant, puisqu’il est question de Londres, parlons de l’allié indéfectible de De Gaulle outre Manche pendant la seconde guerre mondiale, Winston Churchill. Si ce dernier raffole de whisky et de cigare, il s’entiche également du champagne Pol Roger. Plus tard, à Paris lors de la signature de l’Armistice en 1944 à laquelle assiste Odette Pol Roger, du champagne Pol Roger 1928 est servi. Tout est dans tout !! si bien que la veuve Pol Roger lui en fera livrer une caisse tous les ans. Churchill grand ambassadeur de la marque reste fidèle à la maison d’Epernay, jusqu’à sa mort. L’important domaine familial lui en sera reconnaissante en lui dédiant sa cuvée de prestige, le Pol Roger Sir Winston Churchill.

Et comme le disait l’humoriste français Pierre Dac, vaut mieux le vin d’ici que l’eau de là !

Le barman du Ritz

C’est le titre d’un livre dont j’ai terminé la lecture il y a quelques jours. L’auteur, Philippe Collin y relate un pan de l’histoire de la seconde grande guerre, au moment où les Allemands occupent Paris. Dans ce Paris assiégé dès 1940, les soldats de la Gestapo réquisitionnent le célèbre hôtel Ritz de la Place Vendôme pour vivre leurs mondanités à la française.

Le meilleur barman du monde

Franck Meier, tient les rênes du bar de l’établissement parisien de renommée internationale. Depuis des années tout le gratin artistique français fréquente son bar et savoure les nombreux cocktails qu’il crée et dont lui seul a le secret. Sacha Guitry, Jean Cocteau et Coco Chanel y ont leurs habitudes mais également des personnages célèbres comme Ernest Hemingway, auteur américain et correspondant de guerre ou auparavant Marcel Proust qui y a rédigé une large partie de son illustre roman, À la recherche du temps perdu. La réputation du barman Meier, tient de ses nombreuses créations mais aussi d’un livre intitulé L’Art du Cocktail dans lequel il livre plus de 300 recettes de prêts à boire dont plusieurs inventions. En outre, selon le profil d’un client régulier dont il connaissait les préférences, il lui arrivait d’élaborer sur le champ un nouveau panaché qui plairait à coup sûr à son invité. Aujourd’hui on appelle cela un service personnalisé !

Un savoureux mélange de réalité et de fiction

L’auteur Philippe Collin réussi lui-aussi des assemblages savoureux tant la fiction qu’il déploie dans le livre épouse à merveille les contours historiques de cette triste époque parisienne. Car à la jet-set du moment se mêlent les généraux allemands comme Goering et leurs subalternes qui s’enivrent et se laissent aller à des confidences que recueille le barman Franck Meier. Et l’auteur de romancer avec l’ajout de quelques intrigues amicales et amoureuses tournant autour de personnages secondaires joliment dépeints dans l’ouvrage. En revanche, la maîtresse des lieux, omniprésente et au caractère bien trempé, Marie-Louise Ritz était tenue à distance des nombreux secrets que détenait son prestigieux barman. Une lecture à la fois instructive et fort divertissante.

Une façon personnelle d’achever ma lecture

Quant à moi, j’ai conclu cette passionnante lecture de manière quelque peu originale. Sachant que je serais à Paris à la mi-juin, je m’étais gardé les derniers chapitres pour les lire dans les lieux mêmes où s’est déroulée l’intrigue qui me captivait depuis des semaines. Je me suis donc rendu au Ritz de Place Vendôme et me suis attablé dans le jardin qui jouxte le célèbre bar, aujourd’hui bien transformé, où officiait Franck Meier il y a de cela plus de 80 ans. J’ai commandé un verre de rosé et avaler d’un trait…les dernières pages de mon roman. Assurément, je relevais la tête de temps à autres pour scruter certains détails physiques de l’auguste demeure, chargée d’histoire. Bref, je me faisais le film dans ma tête.

Au bout d’un moment au serveur, à l’œil soupçonneux et avisé, j’ai expliqué ma démarche. Loin d’adopter un air moqueur ou désabusé, il s’est au contraire montré intéressé, voire flatté, de mon initiative. Il m’a fait un brin de jasette pour m’expliquer que l’auteur Philippe Collin, était venu régulièrement sur les lieux pour s’inspirer et questionner les barmen au moment de l’écriture de son livre…ce que je savais, vous l’aurez deviné ! Conséquemment, je me suis dit « pourquoi ne pas pousser l’exercice jusqu’au bout ? ». Or, j’ai rapidement trouvé les coordonnées de l’auteur sur internet et j’ai osé lui envoyer un gentil message avec une photo du barman du Ritz en lui disant que j’étais venu terminer ma lecture, de son livre, au bar du Ritz ! Sans doute une bouteille à la mer…

Plus tard, au moment de régler l’addition, le barman du Ritz (celui de 2025), aussi zélé que professionnel m’a glissé à l’oreille, « vous voulez visiter les galeries intérieures de l’hôtel ? venez je vous emmène ». C’est l’esprit guilleret que je l’ai suivi quelques minutes dans les méandres du mystérieux hôtel où j’avais l’impression d’occuper les lieux depuis quelques jours. Et le voici qui me montre les nombreuses boutiques privées et différents salons plus cossus les uns que les autres. Puis dans un de ces salons aux tons surannés, mon guide m‘indique la table à laquelle s’asseyait régulièrement Marcel Proust pour méditer et écrire. Enfin, il me dirige vers l’entrée du prestigieux bar Hemingway. Point d’orgue de cette courte visite, car je venais tout juste de lire dans le dernier chapitre de mon bouquin, qu’Ernest Hemingway fut le premier client à forcer la porte du bar de Franck Meier en ce mois d’août 1944 quand les Allemands furent boutés hors de Paris par les alliés venus libérer la Capitale française.

En terminant, alors que je salue bien bas mon hôte, le remerciant de son accueil chaleureux et empressé voilà mon téléphone qui vibre. Je vous le donne en mille…c’est l’auteur Philippe Collin qui me répond et me félicite pour ma démarche. Comme quoi, il faut parfois oser.

Voilà, la boucle est bouclée !

Sugaar… la bonne table de la rive gauche!

Sugaar, définition : dans la mythologie basque, il est l’époux de Mari, déesse de la nature. Il est représenté par un dragon.

Vous vous rendez à Paris cet été ? Traversez sur la rive gauche à St-Germain-des-Prés, passez devant la jolie Place du Québec, marchez jusqu’au 5 rue Gozlin, franchissez la porte du restaurant Sugaar, montez à l’étage, attablez-vous et demandez à voir Alexis Poivre. Il en connaît un brin sur les Québécois ! Bien sûr, vous aurez réservé avant pour le service en soirée.

Au 5 rue Gozlin à St-Germain-des-Prés, le restaurant Sugaar… à quelques pas 2 de la Place du Québec

Une nouvelle aventure pour deux jeunes associés

Alexis Poivre et son associé Joachim Rappaport ont troqué leur travail dans le monde des arts, pour la toque de restaurateur en 2022. Ils ont opté pour un créneau bien singulier, celui de la cuisine basque…pas celle du terroir, la cuisine de haut vol qui tutoie le firmament. Dans une ambiance feutrée, voire surannée (de vraies bougies de cire sur les tables), vous serez conquis par les deux cartes que l’on vous présentera, le menu et la carte des vins. La formule du service est hyper conviviale. Ainsi vous pouvez commander quelques entrées, on vous les sert au centre de la table et vous vous les partagez. L’expérience est multipliée et le festival de saveurs débute : Pintxo (tapas basque) d’anchois ou de moules, poulpe à la braise et ma préférée, Gamba Roja Crudo… une espèce de ceviche de crevettes crues…un nuage en bouche ! La farandole se poursuit avec les plats de résistance, le turbot ou le bar Ikejime sauce vierge pour les produits de la mer. Pour les carnivores raffinés osez la txuleta ibérique, la côte de bœuf maturée à la cuisson magique et que l’on aura pris soin de trancher avant de poser le plateau sur la table. Les accompagnements varient entre les poivrons confis et marinés (miam), la purée de pommes de terre brulées ou les légumes à la braise (re-miam) !

Sur la page Instagram du restaurant, la délicieuse assiette de Gamba Roja Crudo

Un four et un grill uniques

C’est dans ces instruments de cuisson conçus sur mesure que réside le secret de nos deux restaurateurs. Ils ont outillé leur chef virtuose d’un four et d’un grill au charbon de bois, la Formule 1 des modes de cuisson pour des goûts explosifs et des saveurs exceptionnelles. Retrouver cette palette de saveurs dans un restaurant rend l’aventure gastronomique inoubliable. C’est un ferronnier londonien qui a forgé ce four aux grilles penchées afin de capter tous les parfums des produits et de maximiser la cuisson pour l’amener au paroxysme de la délicatesse. Bien grillé en surface et moelleux à l’intérieur et ce goût braisé qui fait l’unanimité, un délice !

La route des vins

Alexis et Joachim ont effectué de sacrées recherches pour concevoir leur carte et remplir le cellier. On sent tout de suite leur passion commune pour les produits de la vigne avec tous les flacons disposés autour de la salle, vestiges d’amateurs plus fortunés que certains : Pétrus, Latour, Chambertin, Echezeaux, Beaucastel, et bien d’autres. Sur la carte, les crus français dominent, souvent les Grands Crus. Et quand je parle de travail minutieux de recherche, rares sont les restaurants où une page complète est dédiée aux vins du Domaine Rayas à Chateauneuf-du-Pape. Ils y sont tous, le Château des Tours, le Domaine des Tours, Fonsalette et… le mythique Château Rayas ! Les prix sont à l’avenant.

J’ai glané cette photo du Château Rayas sur le site Instagram de Sugaar

Enfin, je le précise, Alexis Poivre est le petit-neveu talentueux de mon épouse. En effet, tout comme la famille Nourcy, restaurateurs bien connus au Québec, l’autre branche de la famille installée en France, les Poivre connaissent également un succès retentissant dans le monde gastronomique.

Alexis Poivre, copropriétaire du Restaurant Sugaar, à Paris