Jean Chouzenoux

Les vins de la famille Janoueix

En 1930, Jean Janoueix quitte sa Corrèze natale afin de réaliser son rêve de labourer son propre vignoble et récolter ses propres raisins. St-Emilion devient alors sa terre de prédilection, Château Haut-Sarpe sa première acquisition. Trois ans plus tard son fils Joseph marche, que dis-je courre, dans les pas du paternel avec une visée expansionniste. Si bien qu’en quelques années un nombre grandissant de propriétés tombent dans l’escarcelle de la famille désormais bordelaise. Aujourd’hui ce sont 18 domaines qui constituent le patrimoine familial que Jean-Pierre dirige avec doigté. Et ces noms vous diront quelque chose car ces étiquettes on les retrouve sur les tablettes de la SAQ : Château St-Georges, Haut-Sarpe, Clos des Litanies, Castelot, la Gasparde, La Croix. Trois châteaux à Pomerol, sept à St-Emilion, 6 d’appellation Castillon ou Bordeaux-Supérieur et j’en passe…

Un vin et son auteur

Le représentant le plus illustre de la famille a sillonné à plusieurs reprises les routes du Québec. Ainsi, nombre d’amateurs d’ici connaissent Jean-François Janoueix. Tellement intime avec les vinophiles québécois que pour plusieurs, il est Papy Janoueix ! J’ai eu l’occasion de lui parler le printemps dernier et malgré ses 87 ans bien sonnés, il n’a rien perdu de sa vivacité et de sa volubilité. La mémoire ne lui fait encore moins défaut, tellement il m’a demandé des nouvelles des québécois du milieu du vin ou de la restauration. Aucun nom ne lui échappait !

Mais ce qui vaut l’objet de la chronique de ce jour, c’est une photo retrouvée en faisant le tri dans mes archives. Permettez que je vous raconte ce qui se trouve derrière l’image…

D’abord, je suis un peu gêné car ce qui suit relève de la pure hérésie pour le professionnel du vin qui se reconnaîtra. Or, je confesse le crime de lèse-majesté, avoue une faute de naïveté, d’insouciance ou alors, une confiance absolue m’habitait. Voici…

Il y a une quinzaine d’années, nous recevions à la maison Jean-François et Françoise Janoueix, un producteur chablisien aussi bien connu au Québec, Jean-Paul Durup et l’incontournable et passionné Luc Provencher, représentant de l’agence Charton-Hobbs au Québec. L’après-midi, je verse en carafe un flacon que j’ai l’intention de servir « à l’aveugle » à mes convives, le soir venu. À leur arrivée, le décor est planté… à mon insu. Nous sommes en mars, à Québec, il y a 1,50 mètre de neige devant la maison, ce qui ne manque pas d’épater nos visiteurs d’outre Atlantique. Pour l’ambiance, c’est réussi ! Au moment venu de servir le mystérieux nectar, je suis pris d’une certaine de nervosité, mais faut y aller.

Nous voilà tous recueillis le verre à la main, mirant et humant à qui mieux mieux. Aux premiers effluves, timidement puis avec enthousiasme les commentaires tombent : animal pour certains avec des accents de cuir, boisé pour d’autres avec des nuances d’humus, de feuilles mortes, de terre humide ou de champignons. Puis de commentaires en éloges… une palette aromatique large « comme ça », une évolution constante au moindre tournoiement dans le verre, le baume au cœur on se dit… pourvu que ça tienne en bouche. Alors là, roulement de tambour ! Un touché de bouche soyeux avec les mêmes saveurs animales, boisées et de fruits murs. De la complexité, du volume et surtout l’équilibre auquel aspire l’amateur de vin qui bichonne ses vieux flacons des années durant. La longueur ? Et que je compte les caudalies… interminable ! Le verdict est unanime, c’est un pur délice, un cru à ranger au rayon des souvenirs du dégustateur patenté, une bouteille mythique. Devant l’hommage dithyrambique, c’est grandement soulagé que dévoile enfin l’étiquette mystérieuse à l’assemblée admirative : Château La Croix St-Georges 1990. Deux immenses larmes jaillirent et coulèrent sur les joues empourprées de Papy Janoueix !

Je vous jure que tout ça est vrai, voici la photo réminiscente.

Chansons et poèmes sur le vin

Outre les chants traditionnels, les chansons à boire et autres chansons paillardes, plusieurs auteurs ont évoqué le divin nectar dans leurs compositions. Que ce soient des odes, des poèmes, des chansons populaires ou des chants lyriques, la thématique du vin y est abordée avec tendresse, humour, gravité ou sensualité. Pour votre plaisir, je l’espère, voici le résultat d’une courte recherche dans ma discographie et après une navigation sur Internet.

Poètes, vos papiers

Beaudelaire est sans doute l’auteur le plus prolifique sur le sujet. Plusieurs de ses vers font l’éloge du jus de la treille. Je vous soumets deux extraits, d’abord tirés de L’âme du vin.

Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles…

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,

De peine, de sueur et de soleil cuisant

Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme;

Ou, avez-vous entendu Serge Reggiani réciter ce texte de Beaudelaire : Enivrez-vous.

…à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront: Il est l’heure de s’enivrer! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous; enivrez-vous sans cesse! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.

Boris Vian a écrit Je bois.

Je bois

N'importe quel jaja

Pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5

… Je bois

Systématiquement

Pour oublier que je n'ai plus 20 ans

De Pablo Neruda, voici :

Vin couleur de jour,

Vin couleur de nuit,

Vin aux pieds de pourpre ou sang de topaze,

Vin, fils étoilé de la terre,

… J’aime sur une table, quand on parle,

La lueur d’une bouteille de vin intelligent.

Raymond Devos pond ici une de ses jolies perles :

Qu'est-ce que vous regardez? C'est la carte routière? - Non! C'est la carte des vins. C'est pour éviter les bouchons!

La chance aux chansons

Georges Brassens, le plus grand poète chantant du XXie siècle a écrit et chanté, Le vin.

J'suis issu de gens

Qui étaient pas du genre sobre

On conte que j'eus la tétée au jus d'octobre…

…Qu'elles donnent du vin

J'irai traire enfin les vaches

Pierre Perret a entonné, Le Vin.

Je cherche une fille en vain

Qui m'aime autant que j'aime le vin

Qui boira mon Bourgogne

Et mon Bordeaux, mon Saint-Julien

Joe Dassin s’est illustré avec Billy le Bordelais.

Dès sa naissance

C'est fou quand on y pense

Avec violence

Il refusa le lait

Que sa nourrice

Une fille sans malice

Venue de Suisse

Gentiment lui donnait

Car le bon vin de Saint Emilion

Ça vous donne un coeur de lion

A condition d'en mettre dans les biberons

Lina Margy a connu la gloire avec cet air bien connu, Ah le petit vin blanc.

Ah, le petit vin blanc

Qu'on boit sous les tonnelles

Quand les filles sont belles

Du coté de Nogent

Anne Sylvestre a rendu hommage à la Bourgogne avec, La Romanée-Conti.

J'ai bu, et je m'en vante

Des cent et des cinquante

Bouteilles du meilleur.

Que Bordeaux me pardonne

J'appartiens au Bourgogne

… La reine des vins de chez nous

La Romanée, la Romanée, la Romanée-Conti

Et même au Québec

Plus près de nous, il y a bien sûr le sommelier chantant bien connu Jacques Orhon qui a dédié un disque entier au thème du vin. De sa chanson, Le vin c’est la vie je retiens.

Le vin c’est la vie

C’est la terre qui sourit

Le vin, c’est l’histoire

Le temps que l’on peut boire

Une grande amitié que l’on veut partager

Enfin, j’ai souvenir du chanteur Marc Lepage qui dans les années 1970 interprétait une très jolie chanson intitulée On boira ce vin. Malheureusement, je n’ai nulle part pu retrouver les paroles. Alors si quelqu’un les connaît… merci à l’avance!

Liban, terre de vin

Le parcours du peuple libanais est semé d’embûches. La récente explosion survenue au port de Beyrouth en est la dernière cicatrice éloquente. Un cataclysme ! À cela, s’ajoute une crise économique sans précédent, une situation politique totalement dégradée et pour couronner le tout, la pandémie qui frappe le pays de plein fouet comme partout ailleurs. Ce mille-feuilles de catastrophes a l’habitude d’affronter un adversaire de taille : la résilience légendaire du peuple libanais. Résilience qui semble vaciller au regard des discussions que j’ai eues avec deux œnologues, au pays du Cèdre. Leur foi est ébranlée, l’horizon obscurci, aucune issue ne se profile. Le pays n’est plus ravitaillé en besoins de première nécessité. Les rayons des épiceries se dégarnissent, il en est de même dans les pharmacies mettant à mal la santé des habitants. C’est désormais la révolte qui s’invite auprès d’une jeunesse desoeuvrée. La voilà qui déambule dans les rues de la capitale pour faire table rase du passé récent et tenter de dessiner les contours d’un avenir plus radieux. L’espoir fait vivre !

Saïd et Nadia Touma au centre, entourés de leur fils Joe-Assaad et leurs filles Micheline, Claudine et Nathalie

Saïd et Nadia Touma au centre, entourés de leur fils Joe-Assaad et leurs filles Micheline, Claudine et Nathalie

Le vignoble libanais

Le grenier et le garde-manger du Liban se situent au centre du pays dans une vaste plaine située à 900 mètres de hauteur, c’est la Vallée de la Bekaa. Sise entre les deux chaînes de montagnes que sont le Mont-Liban et l’Anti Liban, la végétation y est florissante grâce à l’eau qui irrigue la vallée lors de la fonte des neiges. Ainsi enclavée et à l’abri des vents marins de la Méditerranée, la rétention de la chaleur est facilitée. Cet écosystème favorise alors la pousse de céréales, de légumes, de fruits dont bien sûr la vigne. Or, on retrace des vestiges vieux de 4000 ans faisant état de la présence des premiers ceps en sol libanais. Des siècles plus tard, ce sont les Jésuites venus de France qui domestiqueront la vigne pour faire de ce petit pays de 10 452 KM2 un producteur bien singulier de vins de qualité, au Moyen-Orient.

J’ai déjà eu le plaisir d’arpenter le vignoble libanais et d’y rencontrer des vignerons et des œnologues passionnés. Des hommes et des femmes issus de familles qui ont créé la filière du vin et établi la tradition viti-vinicole du pays. Enfin, il faut avoir visité l’ancienne cité romaine de Baalbek et son imposant temple érigé en hommage à Bacchus, pour saisir l’importance du culte dédié au divin nectar.

Les Caves de Ksara

Château Ksara est la plus ancienne propriété viticole du Liban. Fondé en 1857 par les Pères Jésuites, le Domaine a été racheté du Vatican par quatre familles libanaises en 1971 et elles en conservent encore les rênes aujourd’hui. D’une superficie de 482 hectares répartis dans toute la Vallée de Bekaa, cela en fait également la plus grande propriété viticole du pays. Jouissant d’un climat tempéré et nichés jusqu’à 1 000 mètres d’altitude, les ceps portent encore les cépages qu’avaient sélectionnés les religieux au XXIe siècle : carignan, cynsault, grenache, rolle. Elie Mamaari, l’œnologue et le Directeur export des Caves Ksara veille aux divers assemblages et à réintégrer les cépages indigènes comme le merwah afin d’élaborer un vin blanc aux saveurs typiquement locales. Comme ses collègues, Elie fait actuellement face aux difficultés engendrées par les secousses économiques qui frappent le Liban. Il mentionne : « le marché local s’effondre, seules les exportations permettent aux 130 employés d’être toujours en activité ». Heureusement, l’explosion survenue au port de Beyrouth n’a pas touché les quais qui reçoivent les porte-conteneurs. Le marché canadien occupe la quatrième place au chapitre des exportations de Ksara et depuis 1996, le marché québécois n’est pas en reste…on dénombre en effet une dizaine d’étiquettes différentes sur les rayons de la SAQ.

Elie Mamaari, oenologue et Directeur Export des Caves de Ksara

Elie Mamaari, oenologue et Directeur Export des Caves de Ksara

Château Saint-Thomas

Château St-Thomas fut créé en 1990 par Saïd Touma et son fils Joe-Assaad. Saïd Touma, a d’abord poursuivi la tradition familiale initiée en 1888 soit, la distillation et la fermentation du jus de raisin en Arak, une eau-de-vie qui est la boisson nationale libanaise, avant de convertir la mission principale du Domaine à la production de vin. Le vignoble de 65 hectares est exposé sur le versant oriental du Mont-Liban. Son terroir argilo-calcaire est propice à la plantation de cépages nobles tels les chardonnay, viognier, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir ou syrah, mais aussi aux cépages indigènes dont le fleuron demeure l’obeidy. Joe-Assaad est agronome et œnologue, formé aux instituts du vin de Montpelier et de Bordeaux. Entouré de sa mère Nadia et de ses sœurs Micheline, Claudine et Nathalie, le clan produit annuellement plus de 500 000 cols de vins blancs, rosés et rouges que l’on retrouve au Québec depuis le début des années 2000. « Ma mission est d’arriver à créer ma propre signature avec de nouveaux assemblages » me révèle Joe, lors d’un récent entretien. Un pari qu’il semble en voie de réaliser, si on juge l’imposant palmarès de médailles remportées lors des différentes compétitions internationales.

Joe-Assaad Touma, oenologue de Château St-Thomas

Joe-Assaad Touma, oenologue de Château St-Thomas

Osez le vin libanais !

Elie Mamaari et Joe-Assaad Touma sont deux amis que j’ai l’occasion de côtoyer lors de concours internationaux de dégustations de vins. Ils incarnent parfaitement l’esprit libanais et les qualités phares de ce peuple à savoir la générosité, la joie de vivre, l’entreprenariat et la résilience. Ces valeurs que porte en étendard la diaspora libanaise et qu’elle fait essaimer partout dans le monde. J’ai contacté Elie et Joe pour les besoins de cette chronique. Je les ai senti tristes voire dépourvus face aux défis insurmontables que doivent affronter les libanaises et libanais. Leur désarroi mérite notre soutien et j’en conclue que d’acheter une bouteille de vin libanais devient, outre le plaisir qu’il procure, un geste de solidarité, un geste humanitaire !

Le centenaire du Monopole, le cinquantième de la SAQ

En 1921, le gouvernement du Québec crée la Commission des liqueurs, premier monopole de vente d’alcool en Amérique. Cette initiative québécoise se veut émancipatrice au regard des lois prohibitionnistes en vigueur, surtout aux Etats-Unis. Déjà le peuple québécois, aux origines latines, se distingue !

En 1961, place à la Régie des alcools du Québec. « La nouvelle loi prévoit que la Régie sera un organisme encadré par deux administrations distinctes. Le ministère de la Justice s'occupera du contrôle des permis et le ministère des Finances prendra en charge la commercialisation. »

En 1971, c’est la séparation de ces deux administrations dont la partie commercialisation deviendra la Société des alcools du Québec (SAQ).

En 2021, on souligne les 100 ans du Monopole et les 50 ans de la SAQ.

Les grandes évolutions à la SAQ

Initié au métier à la Maison des vins de Québec, pour consacrer l’expression connue : je suis tombé dans la potion magique dès mon apprentissage. Mon emploi consacré au monde du vin devint dès lors l’objet de ma passion. J’ai œuvré un peu plus de 35 ans à la SAQ de 1975 à 2010, parfois acteur, parfois témoin de plusieurs transformations. Sous mon prisme, voici quelques constats…bien loin d’être exhaustifs.

Les années 70 deviennent le théâtre du premier grand bouleversement que connaîtra la SAQ, avec l’avènement des succursales libre-service. Cette transformation du réseau de ventes changera inexorablement les habitudes des consommateurs, les ventes de spiritueux largement majoritaires cèderont tranquillement le pas aux ventes de vins. Seconde distinction car cette prédominance pour le goût du vin demeure encore l’apanage des québécois. Le Président d’alors, M. Jacques Desmeules, s’emploiera à développer le réseau et l’offre produits. Naissent ainsi les Maison des vins de Québec, Montréal, Hull et Trois-Rivières. Les vins de spécialités, soient surtout les grands crus français, prennent de plus en plus d’espace au répertoire de la SAQ, à des prix que l’on dirait risibles aujourd’hui. Autre phénomène de mode cette fois, la vente des premières caisses de Beaujolais nouveaux dès 1975. Des 300 caisses au début, la frénésie qui gagnera le Québec connaîtra un sommet dans les années 90 avec près de 40000 caisses mises en vente. Par ailleurs, un élément significatif influera sur la carrière de biens des jeunes à la SAQ et par ricochet sur le consommateur, la formation sur les produits offerte aux employés. Conséquemment, mieux connaître un objet de passion comme le vin créera un phénomène de rétention du personnel et une forte fierté d’appartenance. Notons également que les conditions de travail des employés progresseront nettement au cours de cette période.

Après la tentative ratée de privatisation du Monopole en 1985, arrive à la barre de l’entreprise le Dr Jocelyn Tremblay. Celui-ci devient le premier président issu des rangs de l’entreprise étant auparavant directeur du Laboratoire et du contrôle de la qualité. Il assumera le rôle de Président directeur-général pendant 12 ans, de quoi laisser une trace indélébile. Son message aux troupes alors que le moral est au plus bas, « si on veut que nos clients n’appellent pas à la privatisation soyons les meilleurs ! » Sous son règne, la SAQ entreprendra un virage commercial majeur. Terme qui peut paraître galvaudé aujourd’hui mais qui prend concrètement la forme suivante: accroissement marqué du nombre de succursales, création du réseau des Agences pour offrir le service dans de plus petites localités, ouverture de succursales le dimanche, début des premières promotions avec rabais, service d’importations privées, mise en place de comptoirs de vin en vrac (le client embouteille son vin), offre de cours à la clientèle Les connaisseurs, pour la clientèle de niche la création d’un service de commandes postales via le Courrier vinicole et le principal fait d’armes de cette administration, le déploiement du réseau en 3 bannières adaptées aux besoins du marché : Classique, Express et Sélection. Enfin, soucieuse des impacts négatifs sur la santé d’une mauvaise consommation d’alcool surtout chez les jeunes, la SAQ initie une réflexion avec ses partenaires de l’industrie qui mènera à la fondation d’Éduc’alcool. « L'organisme se développe de manière considérable et devient une véritable référence dans son domaine à la fois au Québec et dans le monde. La même année, elle participe à la fondation de Collecte sélective Québec », tel que le rapporte le site Wikipédia consacré à la SAQ.

Quand je repense à cette époque, je ne peux m’empêcher de sourire tant il a fallu se battre et convaincre la population, et les média au premier chef, à propos de ces nouveaux services qui apparaissent acquis aujourd’hui. Pouvez-vous croire, que la SAQ faisait les manchettes pour ne pas dire se faisait ramasser, parce qu’elle ouvrait des succursales le dimanche, qu’elle distribuait des circulaires, offrait des rabais on encore instaurait le droit de payer avec la carte de crédit ! J’en parle en connaissance de cause, j’étais porte-parole de l’entreprise à l’époque et ai dû me frotter à bien des journalistes. Certains trouvaient le monopole sclérosé alors que d’autres contraient toutes formes d’évolution et d’adaptation aux besoins de la clientèle.

En revanche, certains se rappelleront des grèves qui ont émaillées l’histoire de l’entreprise. Celles des employés de succursales en 1979 et en 2004 qui dureront chacune plusieurs semaines et celle des employés d’entrepôts, en 1991.

Au tournant des années 2000, c’est le flamboyant Gaétan Frigon qui prend les rênes de la SAQ. Il y laissera une empreinte bien sentie lors de son court passage de 1998 à 2002. L’expert du marketing augmentera fortement la cadence des actions initiées par l’administration précédente. Toutes les succursales pourront désormais ouvrir le dimanche, les promotions deviendront plus fréquentes avec des rabais plus substantiels. Qui ne se rappelle pas du Boxing day de la SAQ et des gigantesques Ventes d’entrepôt qui avaient cours le premier week-end de septembre ? Ont aussi réapparu des enseignes pour les vins de prestige avec la Bannière SAQ Signature et la Bannière Art de vivre pour une expérience client poussée à son apogée. Par conséquent, sous son impulsion et ses actions éclatantes, la SAQ fut propulsée dans le TOP 5 des entreprises préférées des québécois. Je m’adresse maintenant aux gens de la profession pour rappeler que Gaétan Frigon a aussi amené avec lui des techniques de commercialisation inspirées de l’entreprise privée. Deux chantiers principaux ont été ouverts, celui de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement afin de raccourcir les délais entre la commande des produits et leur commercialisation et, la gestion par catégories pour ce qui est de la gamme des produits à offrir et leur présentation sur les rayons des succursales. Ce qui bien sûr ne s’est pas réalisé sans grincements de dents.

Les années 2000

L’une des forces du monopole est d’avoir toujours misé sur la formation et le développement de ses ressources humaines. Pas étonnant que la grande majorité des employés y ait fait carrière, en évoluant dans différentes sphères d’activités afin d’acquérir une expertise diversifiée et de gravir l’échelle hiérarchique. De solides banques de relève à tous les niveaux ont permis de repérer les talents et de les développer à l’aide de programmes de formation rigoureux incluant du mentorat et des stages en entreprise. De jeunes gestionnaires se sont alors outillés pour postuler aux divers postes de haute direction, mis en concurrence avec les candidats externes sollicités par des chercheurs de têtes. C’est ainsi que les trois dernières personnes à avoir dirigé l’entreprise sont issues des rangs de l’entreprise : Philippe Duval, Alain Brunet et Catherine Dagenais. Le cas le plus éloquent est celui d’Alain Brunet qui a débuté comme caissier-vendeur dans les succursales en 1981, gravi tous les échelons, acquis des compétences et de l’expertise aux Ventes et à la Commercialisation, pour accéder à la présidence en 2014. Ces trois PDG, bien au fait des enjeux et en maîtrise de leur environnement, prennent rapidement en charge leurs responsabilités et suscitent automatiquement l’adhésion des employés. Sous leur gouverne on observe que le développement dynamique de la SAQ se maintien avec à la clé, une amélioration continue de la performance. En outre, les liens se resserrent avec les partenaires de l’industrie et les producteurs québécois. Enfin, le client demeure au cœur des préoccupations avec une gamme de produits où les vins bio et natures prennent leur place, des ventes en ligne facilitées et connaissent un réel engouement, un programme de fidélisation populaire lié à la carte Inspire et une expérience de magasinage qui n’a cesse de se raffiner.

Aujourd’hui, la SAQ ce sont plus de 15 000 produits commercialisés, une offre inégalée dans le monde, un réseau de 410 succursales et 400 agences, des ventes de 3,5 milliards $, des dividendes aux deux gouvernements, par ricochet aux québécois de 2,4 milliards $. Mais c’est avant tout un accomplissement réalisé grâce à la contribution de ses forces vives, ce socle constitué de 7000 employés sur lesquels reposent 100 ans d’histoire et de réalisations !

Les Sélections Mondiales des vins Canada… en temps de pandémie

La 27e édition des Sélections Mondiales Canada (SMV) passera à l’histoire pour avoir eu lieu dans des conditions exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19. C’est du 18 au 22 novembre dernier à Québec et encadré par un protocole sanitaire rigoureux dicté par l’Institut Nationale de Santé Publique du Québec (INSPQ) que les 65 jurés ont pu (enfin!) évaluer les quelques 2160 produits soumis à leur analyse.

Déguster avec le spectre de la COVID-19

Un mot sur les conditions hygiéniques qui ont caractérisé l’édition 2020. Initialement prévu en mai, trois reports de l’événement dus à la pandémie sont venus compliquer la tâche des organisateurs. Un cadre sanitaire stricte dicté par l’INSPQ a dû être mis en place par les autorités de l’hôtel Delta de Québec et la direction de SMV. La disposition des différentes commissions et la notion du service représentaient un double défi pour la nouvelle organisation responsable de l’événement. Pour ce faire, les jurys ont été répartis en trois salles afin de limiter le nombre de personnes dans le même espace. Bien sûr, une distance de deux mètres s’imposait entre les 5 membres de chaque commission. Ces derniers devaient évidemment porter le masque pour chaque déplacement et se laver les mains au gel hydro-alcoolique avant d’entrer en salle. Tout était soigneusement désinfecté au début de chaque séance. Les sommeliers affectés au service devaient porter masque et lunettes de protection. Pour les pauses entre les séances, cela se faisait table par table. Chaque participant devait se munir d’une paire de gants de protection pour accéder à la machine à café et retourner immédiatement à sa place afin d’éviter tout attroupement et socialisation. Évidemment, aucun repas de groupe n’a eu lieu, les résidents de Québec devaient retourner à la maison une fois l’épreuve du jour terminée et les quelques personnes venues de Montréal avec autorisation, devaient quant à elles prendre leur boîte à lunch et casser la croûte dans leur chambre… midi et soir. Même l’accès aux salles de bain était surveillé afin de limiter à deux, le nombre de personnes à la fois dans ces espaces. Enfin, un dernier réaménagement majeur avec lequel ont dû jongler les organisateurs est celui de la présence des jurés internationaux. La règle édictée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que de la Fédération mondiale des grands concours internationaux du vin (VINOFED) pour ces grandes compétitions est que la moitié des jurés doit provenir de pays étrangers. Au vu de l’impossibilité de voyager et/ou d’une quarantaine obligatoire, seuls des jurés résidant au Québec ont été autorisés à participer à l’édition 2020. Pour atteindre la diversité souhaitée, le pourcentage a été revu à la baisse. Conséquemment, trente pour cent de ceux-ci devaient bénéficier d’une double citoyenneté, à savoir canadienne et celle de leur pays d’origine. Astuce judicieuse, mais on repassera pour la magie et la convivialité qui teintent habituellement ce genre d’événement où des experts venus du monde entier en profitent pour fraterniser avec leurs collègues canadiens.

Pour cette édition en tant de pandémie, les sommeliers devaient porter le masque et des lunettes de protection

Pour cette édition en tant de pandémie, les sommeliers devaient porter le masque et des lunettes de protection

L’édition 2020

Contre toute attente, malgré cette chape de plomb et la morosité ambiante, un nombre record de 2160 produits provenant de 33 pays étaient en lice pour l’obtention d’une médaille d’Argent, Or ou Grand Or. De nouveaux pays ont brillamment concouru pour la première fois à SMV Canada, le plus grand concours de vins en Amérique, tels la Moldavie, l’Arménie ou le Mexique. Cela relève de l’exploit ! Pour le président de SMV, M. Réal Wolfe « cette augmentation impressionnante de la participation des vignerons démontre la volonté de se faire connaître sur les marchés québécois et canadien, puisque le pays est le 7e plus grand importateur de vin au monde en volume, un volume qui ne cesse d'augmenter ». Parmi les tendances à signaler pour cette édition, on note que 55% des produits participants sont des vins rouges. Aussi, 22% des vins présentés peuvent être classés comme issus de l'agriculture durable, biologique, biodynamique, naturelle ou oranges, un pourcentage impressionnant. Et les gagnants sont ? SMV a dévoilé cette semaine sa première liste de vainqueurs regroupés dans le TOP 50, tous auréolés de la mention Grands Médaillés d’Or découlant de leur note de 92% et plus. La part belle revient à l’Italie qui place 13 produits au palmarès. Autre fait saillant digne de mention est que dix vins issus de la lutte raisonnée ou de la culture biologique revendiquent également la reconnaissance ultime. Le jury de place ainsi au diapason d’une tendance mondiale et d’un goût nouveau qui fait de plus en plus d’adeptes chez les jeunes consommateurs. Enfin, trois vins canadiens, dont deux québécois du Vignoble de l’Orpailleur à Dunham et du Vignoble Isle de Bacchus sur l’Île d’Orléans ont décroché le précieux sésame.

Monsieur Réal Wolfe, le nouveau président de Sélections Mondiales Canada

Monsieur Réal Wolfe, le nouveau président de Sélections Mondiales Canada

Une nouvelle direction pour SMV Canada

Les Sélections Mondiales Canada ont été créées en 1983 par la Société des alcools du Québec. En 2007, c’est un groupe de Québec dirigé par feu Me Ghislain K. Laflamme et M. Denys Paul-Hus qui a repris avec brio les rênes de l’événement qui s’est alors déplacé de Montréal à Québec. Ces derniers mois un nouveau duo d’acquéreurs est à la tête de l’organisme, il s’agit de monsieur Réal Wolfe et de son associé espagnol Vincente Migallon. Le président, Réal Wolfe, est une personnalité avantageusement et internationalement connue dans le monde du vin et ce, depuis plusieurs années. Pour lui, il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources car il pilotait le dossier SMV du temps où il travaillait à la SAQ. Son influence et son réseau de contacts lui ont permis d’imprégner sa marque dès cette première édition. Notamment, des alliances solides ont été nouées avec la SAQ et l’association des agences de vins au Québec, désormais connu sous le vocable de 3A. En effet, plusieurs agents ont contribué à l’atteinte du nombre record de 2160 produits… de qualité par surcroit comme en fait foi l’attribution élevée de Grandes Médailles d’Or. De son côté la SAQ s’est engagée à faciliter l’accès au marché québécois de 25 produits lauréats. Voilà qui est de bon augure, alors longue vie aux Sélections Mondiales du vin Canada 3.0 !

Un Québécois propriétaire d’un vignoble dans la région de Bergerac

Originaire de Montréal, Daniel Blais vit en France depuis 25 ans. En 1998, il accepte l’offre de son employeur Nortel d’aller s’occuper du développement de marchés européens et s’installe à Paris avec Kim son épouse et leur fille Jessica. Quand en 2010 survient l’effondrement de Nortel, il surfe sur la vague et rebondit rapidement chez l’un des nouveaux acquéreurs de l’ex-fleuron canadien. Mais l’expérience le marque et l’enseignement qu’il en retient et qu’il vaut mieux se diversifier en cas d’une autre mésaventure. Réflexion faite, c’est l’une de ses passions qu’il met à profit quand, avec d’autres partenaires, il fait l’acquisition d’une propriété viticole en Bergeraçois.

Le Château Trolliet-Lafite

En effet, Daniel est amateur de vin. Après avoir écumé certains sites qui proposent des vignobles à la vente, il déniche une opportunité à Bergerac. Contact est pris avec les propriétaires et une entente est rapidement conclue…voici notre québécois et ses associés « gentlement farmer ». Le Château Trolliet-Lafite, c’est son nom, comporte 26 hectares dont six hectares de vignes. Bonus appréciable contenu dans l’acte de vente, les anciens propriétaires demeurent les exploitants du Domaine, assurant ainsi une continuité et une expertise à la production des vins. Quant à notre compatriote et son épouse, leur valeur ajoutée, outre l’aspect pécuniaire, se déploie dans leurs champs d’expertise réciproques, notamment moderniser les équipements, revoir et rajeunir l’habillage des produits, conquérir de nouveaux et accomplissement suprême, ouvrir un gîte oenotouristique. La recette fonctionne !

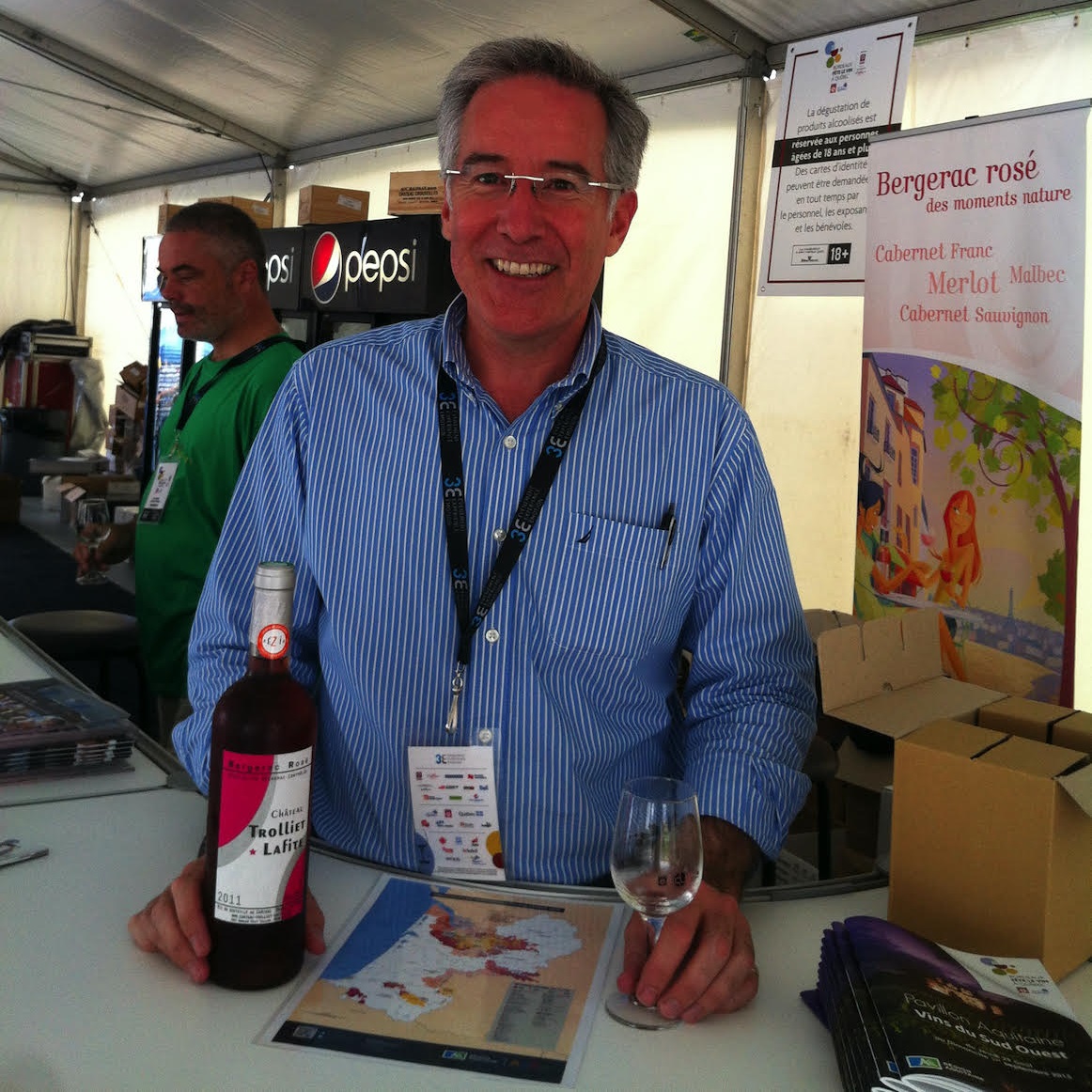

Daniel Blais présente son vin, le Château Trolliet-Lafite, lors de l’événement Bordeaux fête le vin à Québec

Daniel Blais présente son vin, le Château Trolliet-Lafite, lors de l’événement Bordeaux fête le vin à Québec

Quelques spécificités techniques

Complantée majoritairement en merlot auxquels se rajoutent les cabernet-sauvignon, cabernet franc et malbec, la propriété produit 25 000 cols par an. « Tous nos vins sont produits selon les normes de Vins Naturels. Ni herbicide, ni pesticide, que des levures indigènes, aucun entrant ajouté à part un minimum de sulfites et aucun collage ou filtration », me signale fièrement Daniel Blais. En fait le vignoble est totalement certifié Bio, depuis 2015. Pour le rouge un passage en barriques de 12 à 24 mois arrondi les angles et apporte la structure nécessaire. Le chai maintien un inventaire d’un tiers de barriques neuves, un tiers de barriques d’un seul vin et un tiers qui accueillent deux récoltes. Trolliet-Lafite se décline dans la palette des trois couleurs blanc, rosé, rouge et en deux appellations AOC Bergerac et AOC Côtes de Bergerac. Le rouge se démarque par son nez de fruits noirs avec une pointe épicée. D’élégants tannins tapissent la bouche avec une douce amertume en finale. Enfin, lors d’années aux conditions exceptionnelles une cuvée spéciale est produite au nom original, Le Cancre.

Ces vins de Bergerac on les retrouve bien sur un peu partout dans l’Hexagone mais pas que ! En effet, certains vins du Domaine sont exportés vers la Suisse, la Belgique ou les Pays-Bas, mais aussi en Chine et oui…à la SAQ.

Par ailleurs…

Daniel Blais a quitté ses fonctions dans le monde de la technologie. Il s’est installé en 2018, à Nice sur la colline de Bellet. Et oui, l’appellation viticole de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, il est consultant auprès de jeunes entreprises en démarrage, des Start up comme disent les français. Je l’ai rencontré, via un site Facebook qui cherche à réunir les québécois installés à Nice et ses environs. Quel hasard, encore une fois, de croiser quelqu’un qui, au-delà des origines, partage la même passion du vin !

Le pays de la Lavande

Au départ de Nice, empruntez l’autoroute A8 direction Marseille. Quittez à la sortie St-Tropez et remontez vers le nord en sillonnant sur une enfilade de jolies routes départementales, direction le Plateau de Valensole. Bien sûr, vous avez attendu le mois de juillet pour que la Lavandula, arbrisseau dicotylédone à fleurs mauves de la famille des Lamiaceae, soit en pleine floraison. Mais est-ce un songe ? Celui d’une vie antérieure à ce satané Virus ou un mirage ? Celui d’une vie post Covid-19 où les voyages auront un jour repris cours. Ce qui est sûr, c’est qu’ici en France, l’été sera comme au Québec, les vacances se prendront dans nos régions respectives. L’occasion pour moi de visiter l’arrière-pays provençal et de vous en relater quelques bribes.

Dans les Alpes de Haute Provence

Le Plateau de Valensole est une région des Alpes de Hautes Provence ceinte de deux plans d’eau, la rivière de la Durance et le majestueux Lac Ste-Croix. On y accède par des routes bordées de platanes haut de 20 mètres qui se rejoignent en leur cime, comme les ogives d’une cathédrale, formant un sublime toit ombragé. Les champs adjacents aux cultures variées sculptent une mosaïque et complète ce décor de charme, tel une toile de Monet. Valensole constitue en quelque sorte le grenier de la région tant la culture y est abondante et foisonnante. Les principaux éléments contributifs à cette terre nourricière sont bien évidemment le sol et le climat. La terre de gypse, cette roche saline sédimentaire, se conjugue harmonieusement au climat méditerranéen qui sait être parfois caniculaire en juillet et août. Poussent alors, blé, cerisiers, amandiers, vignes, melons, truffes et, en deux teintes dominantes, la lavande.

Chaque année, au moment de la floraison, les badauds abondent appareils photos en main fébriles à l’idée de clichés qui figeront leurs souvenirs et qu’ils relaieront via les technologies d’aujourd’hui. On n’y échappe pas, dès qu’une première étendue violacée se pointe à l’horizon on cabre les roues du véhicule qui prend appui sur le bas-côté de la route, on sort l’attirail, on pointe l’objectif et on enclenche l’obturateur. Bon avec un iPhone, c’est plus simple. Au-delà du panorama exceptionnel, s’ajoute le bourdonnement incessant des abeilles butineuses et les parfums exaltants de la lavande chauffée par le soleil, complétant ainsi cette totale expérience sensorielle. Tantôt vous avez une étendue horizontale à perte de vue, tantôt le champ est adossé à une falaise calcaire, ailleurs il jouxte une aire de tournesols, parfois c’est un simple carré au pied d’une montagne, or quand vous avez le village médiéval haut perché en arrière-plan, c’est l’apothéose, je dirais même plus c’est jubilatoire !

Ça sent bon et les abeilles bourdonnent sans cesse, au point d’enterrer le chant des cigales!

Ça sent bon et les abeilles bourdonnent sans cesse, au point d’enterrer le chant des cigales!

Les produits à base de Lavande

La transformation de la fleur de lavande se décline en une multitude d’options. Il y a bien sûr les produits cosmétiques allant des barres de savons en passant par les huiles essentielles jusqu’aux sublimes parfums. Mais en amont, il faut procéder à la distillation qui démarre généralement vers la fin août, après les récoltes. Celles-ci se font manuellement, à la faucille ou mécaniquement avec de gros tracteurs qui fauchent jusqu’à trois rangs en même temps. Les épis sont ensuite assemblés en ballots de 500 kilogrammes avant d’être déposés sur une grille au cœur d’un alambic. Une eau chauffée à 160 degrés fera remontée une vapeur qui passera à travers les ballots de fleurs. Cette vapeur chargée d’essences est acheminée vers des tuyaux réfrigérants qui lui redonne sa forme liquide sous forme d’huile de lavande. Vous obtenez ainsi la matière première utilisée pour la confection des dérivés cosmétiques.

Autre produit, alimentaire cette fois, produit au cœur de la Provence est le miel de lavande. Réputé pour ces vertus gustatives et médicinales ses arômes délicats et parfumés, sa couleur dorée, sa texture onctueuse et son goût délicat lui confèrent sa singularité. Conséquemment, on n’est guère surpris de voir disposées un grand nombre de ruches le long de certaines aires de plantation de lavande. Ce sont les abeilles ouvrières qui récoltent le nectar, d’où le bourdonnement continuel dans les champs, pour ensuite le transmettre par la technique du « bouche à bouche » à leurs consœurs demeurées au rucher et qui s’activent à transformer le délicieux nectar en miel unique et savoureux.

Enfin, souvenir indélébile d’un séjour provençal…qui n’a pas reçu un jour en cadeau ces petits sachets en tissus brodé embaumant la lavande et que l’on place au creux d’un tiroir pour donner bonne odeur ou pour chasser les mites ?

Alors, avec l’espoir qu’un médicament ou vaccin soit rapidement découvert afin de contrer cette souche du coronavirus, voilà un séjour à planifier lors d’un prochain séjour dans le sud de la France.

La vie au vignoble au temps de la COVID-19

Cette semaine j’ai parlé à quelques amis viticulteurs afin de les soutenir d’abord mais aussi pour connaître l’impact qu’a sur leurs activités ce satané virus. Bien sur les conséquences sont, comme pour tout le monde, plutôt personnelles que professionnelles. En ce sens, tous respectent les consignes de confinement. Mais dans ce métier, où une grande partie du succès est due à ce qui se passe dans le champ, il y a moyen de positiver en se disant que cette catastrophe sanitaire survient à un moment ou c’est plutôt calme dans les vignes. La nature suit donc son cours et les ceps se chargent tranquillement de leur feuillage sous l’impulsion des chauds rayons printaniers. Mais imaginez que la misère ait frappée en octobre en pleine vendanges !

Concrètement, entre les rangs de pinots noirs ou de chardonnay, « nos gens continuent à y aller et maintiennent une distance de deux mètres entre eux. Et on évite les attroupements, car la Police circule et nous a à l’œil » me dit Jean-François Mestre, de Meursault. Et d’ajouter qu’en ce moment comme il n’y a pas de session d’embouteillage les risques en cave s’amenuisent. Pour les livraisons, quand un camionneur arrive, la palette est déjà prête, il n’a qu’à la prendre, la charger et signer le bon de commande… aucun contact risqué là encore. Non, le vrai impact sera économique car les commandes pour la restauration, le marché local et surtout pour l’exportation est pratiquement tombé à zéro partout en France.

En Alsace, du pied de la majestueuse colline du Schlossberg, c’est Catherine Faller du Domaine Weinbach qui m’écrit : « nous avons suspendu nos activités de dégustation et fermé les ventes au caveau. Pour l’heure le travail viticole se poursuit afin de ne pas mettre en péril la récolte 2020. Nos équipes travaillent au plein air avec une distance de sécurité de plusieurs mètres entre eux. »

Pas de risque immédiat pour le millésime 2020 mais la situation évolue rapidement et il faudra suivre l’évolution de la crise et surtout sa durée. Dans la filière viticole, comme dans toutes les sphères d’activités commerciales, il y aura un lourd tribut économique à assumer. Le métier de vigneron et de producteur de vin est compliqué, soumis aux aléas climatiques changeant, aux normes sanitaires de plus en plus strictes et voilà qu’un ennemi aussi soudain qu’inattendu vient se poser au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Ils auront droit à notre support réconfortant quand l’accalmie adviendra. Nos caves et celliers nous devrons remplir !

Par ailleurs, en France et en Europe toute l’industrie du vin a été frappée ces dernières semaines et ce à différents niveaux. D’abord tous les salons, événements commerciaux ou concours de dégustations sont reportés ou carrément annulés. Prowein le plus gros salon commercial dédié au monde du vin, qui reçoit chaque année des milliers de visiteurs du monde entier en Allemagne, annulé. Le Salon des Vignerons Indépendants qui tourne dans plusieurs villes de France a interrompu sa tournée et les arrêts prévus à Nice et à Bordeaux, en mars et avril. Les Grands Jours de Bourgogne, événement qui fait rejaillir l’image de la Bourgogne et de ses appellations prestigieuses aux quatre coins du Globe : annulé. Un dur coup pour les organisateurs et leur travail de longue haleine qui vise à réunir chaque année sommeliers, restaurateurs, acheteurs professionnels du monde entier autour des étals des nombreux producteurs bourguignons.

Du côté des concours de dégustations, notons la plus que mise en quarantaine, des Citadelles de Bordeaux ou le Mondial du Rosé de Cannes, deux événements qui ont fait l’impasse sur l’édition 2020. Je me croise les doigts en pensant à mon ami Réal Wolfe qui pour l’instant a repoussé l’édition 2020 des Sélections Mondiales des vins du Canada, de la fin mai à la fin juin.

Alors chers lecteurs, pour surmonter la morosité ambiante, suivez les conseils de notre cher Samy Rabbat et innovez chaque soir avec une thématique apéritive différente et festive…dans le confort de votre foyer !

Du vin sur la Côte d’Azur !

Il n’y a pas que paillettes et strass sur la Côte d’Azur ! Outre voitures sport et yachts de milliardaires y pullulent aussi oliviers, citronniers ou mandariniers. Moins glamour, certes, mais autrement plus utiles au commun des mortels. Tenez, juste derrière chez-moi, sur les basses collines de Nice d’à peine 300 mètres de hauteur, braquet, rolle, folle-noire et grenache y poussent en rangs plus ou moins ordonnés, avec vue sur mer s’il vous plaît !

Soixante hectares de vignes bien comptés s’agrippent à ce sol de silice, de galets roulés, d’argile et de craie, une macédoine locale que l’on appelle dans le jargon du cru, le poudingue. Une dizaine de producteurs s’échinent à cultiver ces parcelles construites en terrasses afin de retenir la terre qui, vue la pente accentuée et la gravité conséquente, chercherait à fuir inexorablement vers la plaine du Var, juste en-dessous. Ah oui, le nom de cette minuscule AOC des Alpes-Maritimes ? Vin de Bellet.

L’autre facteur de réussite essentiel à la culture de la vigne est bien sûr le climat. Point de stress de ce côté, avec un ensoleillement généreux, vous vous en doutez bien, une température estivale moyenne de 25 ºC, ici même les raisins ont la farniente, caressés qu’ils sont par une douce brise marine. Enfin, le vignoble est correctement arrosé, comme l’indique une pluviométrie de 800 mm par an, mais cela demeure élément à risque au moment des vendanges et des fortes pluies d’automne.

Vous voici au Château de Bellet, vignoble de la Côte d’Azur!

Vous voici au Château de Bellet, vignoble de la Côte d’Azur!

Le Château de Bellet

Ce n’est pas d’hier que la vigne pousse sur les collines niçoises. Il y en avait semble-t’il bien avant Jésus-Christ. Mais la culture domestiquée telle qu’on la connaît de nos jours remonte au détour du XVIIIe siècle quand les Barons de Bellet y ont planté leurs premiers ceps. L’appellation d’origine contrôlée Bellet remonte, quant à elle, à 1941. Aménagé sur ces hauteurs avec en toile de fonds les Alpes et la plaine du Var, on vinifie dans le chai du Château de Bellet les vins blancs, rosés et rouges. Ici, la culture bio s’impose. Juste au-dessus, dans une chapelle désacralisée, on peut y faire la dégustation et ses achats. D’abord le blanc avec une couleur jaune soutenue et des arômes alliant le fruit, la poire en l’occurence, et une touche épicée qui lui confèrent originalité et singularité. En bouche, un certain gras lui apporte de la rondeur et une douce amertume prolonge les sensations gustatives. Le rouge, souvent issu de baies bien mûres, recèle de parfums de prunes et de fruits confits. Ces particularités, on les retrouve en bouche en équilibre avec des saveurs poivrées et caramélisées.

C’est dans cette chapelle désacralisée et sur cette jolie terrasse que l’on peut déguster les vins du Domaine.

C’est dans cette chapelle désacralisée et sur cette jolie terrasse que l’on peut déguster les vins du Domaine.

Il faut quand même débourser quelques écus pour se procurer ces vins si rares et peu exportés. Selon la qualité des vins du Domaine, cela oscille ici en France entre 20€ et 40€ (30 à 55$).

Pour l’anecdote, et comme on revient toujours au Star système sur la Côte-d’Azur, sachez que les vins du Château de Bellet ont été servis au mariage du Prince Albert et de la Princesse Charlène de Monaco. Vous l’aurez lu ici et… dans le Paris Match !

Le Limoncello de… Menton!

Une visite à la Fête du Citron de Menton, c’est une immersion au pays du citron ! Qui dit citron, dit tarte au citron, poulet au citron, cocktail au citron, thé au citron, mais aussi digestif au citron bien connu comme étant le Limoncello. Cette boisson exquise a ses racines en Italie, mais elle a migré à l’ouest, tout juste de l’autre côté de la frontière qui sépare l’Italie de la France. En effet, depuis plus de 650 ans l’agrume jaune fait la fierté d’une charmante petite ville sise au sud de la France, Menton. La plus italienne des villes françaises est aussi célèbre pour la célébration qu’elle organise tous les ans avec le citron comme tête d’affiche. Si d’aventure vous planifiez un séjour hivernal sur la Côte-d’Azur, prévoyez à la fin février d’assister au défilé des chars entièrement constitués d’oranges et de citrons. C’est féerique !

Un terroir adapté et une recette simple

Les premiers citronniers mentonnais ont été plantés vers l’an 1340 sur un terroir qui sied merveilleusement à cet agrume qui a également besoin de cures intensives d’ensoleillement. Situé à moins de dix kilomètres du bord de mer et à environ 350 mètres d’altitude, ces vergers du sud de la France donne des fruits à la pulpe riche et parfumée, au jus généreux et à la peau douce et épaisse. Et pas question ici de faire la grimace en croquant dans le fruit, il est si doux que l’on dévore tout du citron de Menton, sans même l’éplucher.

Le citron de Menton doit être cueilli avec la feuille selon les critères de l'IGP

Le citron de Menton doit être cueilli avec la feuille selon les critères de l'IGP

Outre les nombreuses façons d’apprécier le rondouillet agrume, celle qui nous intéresse est sa déclinaison en boisson alcoolique digestive, le Limoncello. Bien que chaque producteur ait développé et raffiné sa propre méthode au fil des ans, un peu d’ordonnancement et d’encadrement ont été initiés avec l’apparition de l’Appellation Géographique Protégée (IGP), en 2015. Le cahier des charges définit un ensemble d’éléments visant à garantir qualité et traçabilité notamment, la culture en terrasse, l’irrigabilité, la densité de plantation, soit un arbre aux 16 mètres carrés, la taille saisonnière, les traitements contre les insectes et les maladies, et bien entendu, la récolte manuelle avec la feuille à la clé. Second chapitre du «code législatif» concerne la qualité et la mise en marché, alors que le tri départage les fruits selon leur taille et leur aspect et que la durée de stockage ne doit pas excéder sept jours avant la commercialisation dans un habillage spécifique à l’IGP. Voilà de quoi rassurer le consommateur!

Le logo de l’IGP bien en vue sur chaque fruit

Le logo de l’IGP bien en vue sur chaque fruit

Produire l’excellente liqueur Limoncello se révèle somme toute plus simple et sommaire que tout le processus lent et fragile de la vinification. À vos crayons: laisser macérer des écorces de citron dans de l’alcool, de l’eau et du sucre. Bon, je ne vous dévoilerai pas les proportions, mais je peux ajouter que le temps de macération pour obtenir le délicieux élixir est d’environ deux mois.

Petit territoire de production signifie peu d’exportation, par conséquent seuls les Limoncello italiens trônent sur les rayons de la SAQ. Voilà de quoi apporter un zeste de fantaisie à la fin de vos repas!